作业做多做少,学生自己说了算?试行一个月,杭州这所学校让“作业自由”成为现实

在杭州市实验外国语学校(以下简称杭实外),四年级学生孙赫男的期中语文试卷上,赫然写着“90分”。这个分数,比他三年级期末的成绩整整提高了8分!

孩子的父亲敏锐地捕捉到了这个变化。在他眼中,儿子向来活泼好动,对电子游戏有着浓厚的兴趣。三年级整个学期,正是这种沉迷让孙赫男的成绩出现了明显下滑。谁也没想到,变化恰恰发生在这学期开学后——学校在四至八年级全面推行了一项名为“自主作业”的教学改革。

持续二十年的探索:从“要我做”到“我要做”

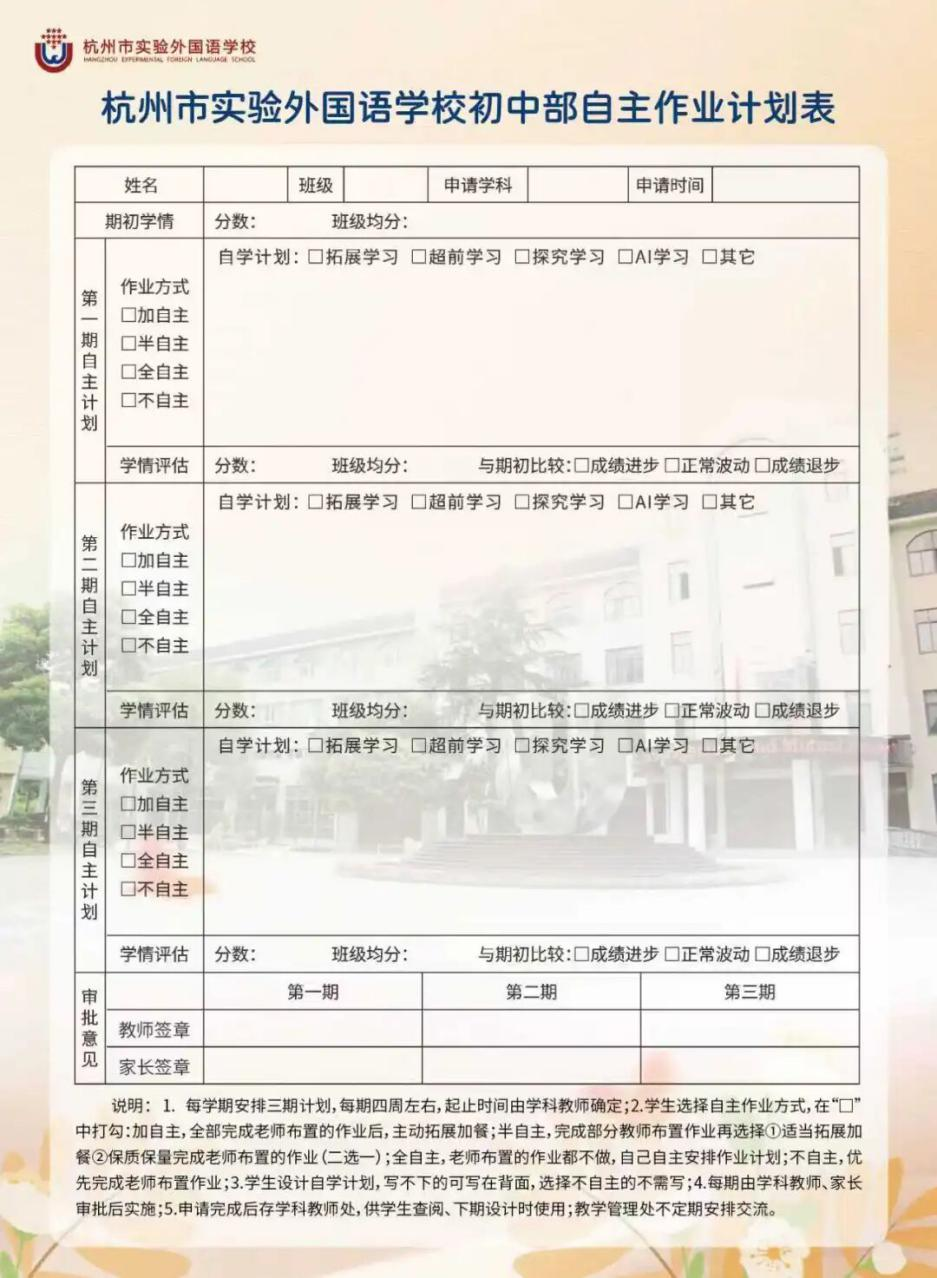

“教学的本质是帮助一个孩子构建适合自己的学习方式。”带着这样的初衷,杭实外总校长陈钱林于2007年原创“自主作业”这一作业改革品牌,顾名思义,就是学生可根据自己的学习情况选择作业:分半自主、全自主、加自主、不自主4种作业方式。

“加自主”就是在完成老师布置作业的基础上,再自主增加作业,学有余力者“自己加餐”;“半自主”是自由选择哪些作业做,哪些作业不做,似在既定菜单中“自由择菜”;“全自主”则是所有作业均可不做,全部选择菜单以外的“菜品”;“不自主”则是老师布置的作业全都做,可理解为“给什么,便吃什么”。

这套突破常规的作业体系,源于陈钱林校长近二十年的实践探索与迭代。2007年,在瑞安市安阳实验小学首次系统性地创构了“自主作业”模式后,这一理念的种子在温州、佛山相继播撒。在央视新闻的镜头下,广东碧桂园实验学校提供了生动的样本:该校初中部约有70%的学生主动选择了“半自主”或“全自主”作业模式。随之而来的变化是,可观的学生群体坦言学习负担得以减轻,而学习的内在幸福感获得了显著提升。

看不见的学习群,变化在悄然发生

走进孙赫男所在的504班,展现在记者眼前的是一张摆满优秀自主作业的展示台,孙赫男那份长达40页的PPT也在其中。“我觉得刷题没有用,刷多了人都变傻。”

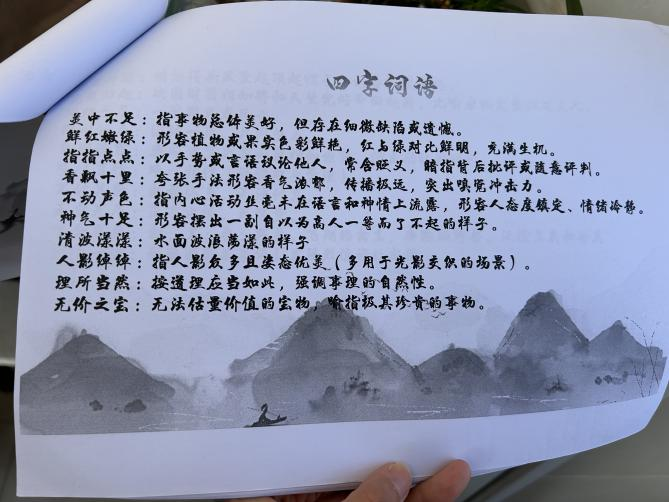

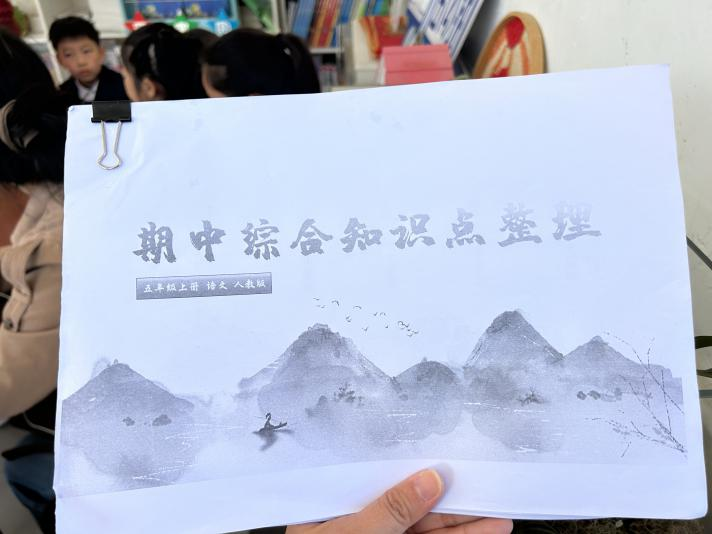

他的PPT是一套针对四年级上学期语文学习的系统性梳理,从易错字音字形,到易混淆成语解析,再到文言文难字,都被他一一归纳。不刷题的孙赫男选择了“半自主”的作业方式:舍弃重复的抄写、组词,聚焦于阅读、写作等薄弱环节,并将省下的时间投入到对知识的深度整合中。

“每一份PPT大约有10页,要花4到5个小时。”孙赫男介绍道。这份作业远非“复制粘贴”那么简单,为了弄清一个成语的准确含义,他会查阅多种释义,并将每个意思放入具体语境中反复比对,直到找出最贴切的那一个。在这个过程中,他悄然完成着从“被动做题”到“主动探究”的转变。

这份由孙赫男整理的PPT,很快成为了他所在学习小组的共享资源。几个孩子自发建起一个学习群,每晚在群里相互听写、彼此督促。“他们拉群这件事,我起初并不知情。”504班班主任蒋红老师坦言。

在蒋红看来,这正是“自主作业”带来的深层改变:“学生开始在我看不见的地方主动努力。他们对学习有了清晰的方向、真实的兴趣,也掌握了自主学习的能力。”一个孩子的积极性,悄然带动了一群人的学习热情。而教师的角色,也随之从传统的监督者,逐渐转变为成长的“欣赏者”与“建议者”。

为孩子打开一扇窗,而非关闭那扇门

在第一期“自主作业”改革实施的短短一个月里,面对部分家长对“放养”教育的隐隐担忧,陈钱林校长作出了明确回应:“教师团队会全程参与学生方案的评估,并持续跟踪学业进展,一旦发现问题将及时介入引导。”

这套体系的初衷并非要以“自主”简单取代传统,而是在保留传统作业模式的基础上,为学生与家庭多提供一种选择。

在陈钱林看来,中国学生的基础素养普遍扎实,症结在于高度统一的教学内容催生了单一的评价体系。“那种‘唯分数论’的标尺下,很容易产生‘坏孩子’的评价体系,”他分析道,“过重的学业负担不仅压制了孩子的自主性,长期在单一赛道上受挫,更可能让他们的个性光彩逐渐黯淡。”在这一个月的时间里,我们看到了更多教育的可能性,也更想让“自主作业”这颗子弹,再飞一会儿。