杭州中小学生秋天都在忙些啥?栾树果串灯、棉絮讲校史……这届娃的“秋收”太治愈!

秋天是收获的季节,金黄的稻穗垂首、饱满的果实坠枝,连风里都飘着成熟的芬芳。最近,在杭州的中小学校园里,这份“收获”有了更鲜活的注脚——孩子们俯身拾起栾树果串成暖灯,踮脚摘下棉花絮聆听校史,撸起袖子割稻掰玉米,在田间地头解锁劳动真谛……在劳动中,他们不仅收获果实与技能,更对“耕耘”二字有了更立体的感悟。

杭州市钱江外国语实验学校:栾树果“变身”秋日灯笼 童心巧思留存校园美好

深秋的钱江外国语实验学校,一场“栾树果变灯笼”手工活动温暖启幕。

金秋时节,校园里的栾树是最亮眼的“明星”——细碎的黄花谢后,满树粉紫色的栾果层层叠叠,风一吹便轻轻晃动,是孩子们课间驻足观赏的“打卡点”。随着气温渐凉,栾树果悄然飘落,看着满地“粉珍珠”,学生们心里泛起不舍:“能不能把这份美留下来?”这个念头很快变成了行动。一场“栾树果变灯笼”的手工活动热闹开启。

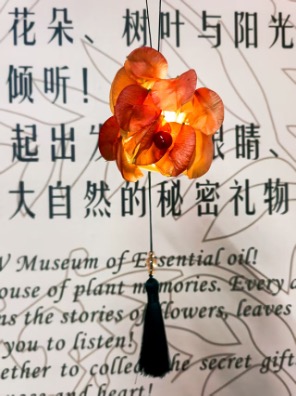

同学们蹲在树下,小心翼翼地捡拾完整的栾树果。有的将栾树果串成灯笼的“流苏”,有的把果实粘在灯笼侧面当装饰,还有的在灯笼罩上写下“秋天快乐”的小字。指尖翻飞间,原本散落的栾树果,变成了一个个小巧玲珑的灯笼——点亮灯串时,暖光透过纸罩,映着栾树果独特的纹路,格外温馨。

“以前只觉得栾树好看,现在亲手把它做成灯笼,以后看到灯笼就会想起校园的秋天。”活动尾声,孩子们提着自己做的灯笼漫步校园,发梢沾着落叶,脸上挂着笑——这份“给自己的礼物”里,藏着对自然的观察,对校园的热爱,更藏着把美好变成“可触摸”回忆的巧思。

杭州市人民小学:首届棉花节开幕 一朵棉絮串起劳动教育与校史传承

秋日的杭州市人民小学,一场以“棉”为媒、融合劳动趣味与校史文化的“棉花节”热闹启幕。

清晨的风里,徐小慧书记、张燕校长带领校领导班子早早守在校门口,手中捧着雪白的棉花。“你主动问好的样子真有礼貌,这朵棉花送给你!”徐书记笑着把棉花递到小朋友手里;张校长轻轻揉了揉小同学的小脑袋:“要一直做懂礼貌的好孩子!”

接过棉花的孩子们眼睛瞬间亮了:有的把棉花举过头顶当“小云朵”,有的攥在手心舍不得松开,还有的转身扑向家长:“妈妈你看!我拿到了学校发的棉花!”这朵看似普通的棉花,此刻成了最特殊的“文明奖励”——它不仅是秋日的礼物,更藏着孩子们的劳动印记。

其实这些“文明棉”的“出生地”,就在学校农耕园的棉花田。回忆起采摘场景,孩子们仍难掩兴奋:“上周劳动课,我们排着队去摘棉花,棉絮白白的,像云,风一吹就晃,好像在跟我们打招呼!”

上午的晨会时间,学校内的“民”星舞台变成了“故事剧场”。随着音乐渐缓,学生宣讲团挺直腰板,用清亮的声音讲述棉花与学校的深厚联结——原来,人民小学由杭一棉子弟学校与浙麻纺织厂子弟学校合并而来,承载着杭州近代民族工业的记忆。

“杭一棉是‘浙江民族工业的起点’!上世纪初,工人们在这里纺出第一缕纱线,用实业救国的热忱支撑起浙江轻纺业。”小宣讲员的声音清脆有力。台下,孩子们挺直小胸脯,眼里闪着光——曾经遥远的历史,此刻化作手心的温度、鼻尖的棉香,悄悄在幼小的心灵种下“传承”的种子。

学校相关负责人表示,棉花节不仅是趣味活动,更希望让孩子们在一“摘”一“听”中,体会劳动的价值,感知校史的温度。据悉,后续学校还将推出棉花劳动课、棉花手作工坊、棉花主题市集等活动,让“小棉花”继续讲述属于人民小学的故事。

新围小学:玩转最“潮”丰收节

十月的风裹着稻香,拂过新围小学校园农场的金色稻浪。这里正上演着一场别开生面的丰收盛宴——“科技助农促丰收,童心实践悟成长”农场丰收节火热开幕。放眼望去,金灿灿的稻穗压弯了腰,翻涌的稻浪似流动的金箔,空气中浮动着清甜的稻香,处处跃动着丰收的喜悦。

此次活动紧扣“钱塘优学”教育理念,将学校“用心把学生围在中央”的育人宗旨深度融入实践。校内农场不仅是劳动基地,更化身综合育人课堂:中国计量大学师生团队受邀到校,为学生们科普土壤检测、作物养护等硬核科技助农技术,为传统农耕注入智慧元素;家长志愿者也早早到场,协助维持秩序、讲解农具使用,以“大朋友”身份陪伴孩子体验。

全校师生共同参与,在割稻、拾穗、观察作物生长等劳动实践中,同步探索科技助农的奥秘,感悟“粒粒皆辛苦”的深刻内涵,将思政教育融入田间地头的生动课堂。

临江新城实验学校:学校农垦场里解锁“劳动真谛”

立冬时节,寒意渐浓,临江新城实验学校第二农垦场却一片热火朝天。孩子们在覆着薄霜的田野间,用双手解锁属于这个季节的丰收密码。

田间,枯黄的叶片沙沙作响,同学们猫着腰穿梭其中,指尖拂过带霜的秸秆,一个个金灿灿的玉米棒正等待着他们来采摘。用力一掰——“咔嚓”一声,收获的喜悦便在手中沉甸甸地绽放。

这片土地,曾是孩子们春日播种希望的起点:他们曾蹲在地里捏着种子细细埋下,也曾趴在田埂边数着抽穗的玉米苗。如今,秋种冬收的自然规律化作最生动的课堂——每一株玉米都以最饱满的姿态,回应着孩子们的汗水。小伙伴们互相传授着掰玉米的“独门技巧”,欢笑声与忙碌的身影,共同驱散了深秋的微寒。

“一分耕耘,一分收获”不再是一句书本上的话,而成了他们亲身体验到的最真实、最生动的农耕真谛。

杭州新世纪外国语学校:五日“小农夫”研学劳动赋能促成长

近日,杭州新世纪外国语学校六年级学子告别课堂,奔赴杭州市西湖区三墩镇田园研学基地,开启了为期五天的“小农夫”劳动教育研学之旅。从搭管道探无土栽培到挥镰割稻,从土灶学厨到闭营分享,少年们在泥土与汗水中,书写了一堂生动的劳动成长课。

在研学导师指导下,化身“小农夫”的学子们全情投入农耕实践:搭建水培管道探寻无土栽培奥秘;操作伯克利热力堆肥领悟循环理念;手作篱笆筑牢作物“防护墙”。指尖沾泥、额头挂汗,科学农耕的种子在躬身实践中悄然萌芽。

暮色渐起时,孩子们结伴挑战土灶下厨,合力烹制一桌桌家常美味。清洗备菜、生火添柴、掌勺烹饪,伙伴们分工明确、配合默契。动作虽略显生疏,对待美食的专注与热忱却丝毫不减。餐桌上,香菇炒鸡鲜嫩入味、海带排骨汤清甜滋补、番茄炒鸡蛋酸甜可口……道道色香味俱全,满是烟火风味。就连非遗美食南宋定胜糕,也被孩子们巧手复刻,软糯香甜。不一会儿,所有菜品被一扫而空,少年们摸着圆滚滚的肚子感叹:“自己做的饭,格外香!”

五日研学尾声,闭营仪式上,六(4)班的吴芯同学作为学生代表,分享了此次学农的真切感悟:“亲身经历耕耘与收获,我深深体会到农民伯伯的辛勤付出。这次劳动实践不仅让我增长了见识,更在与伙伴的协作中,学会了互帮互助的合作精神,也心怀对每一份付出的感恩之情。”