让桥梁裂缝“开口说话”,让矿井浮石“提前报警” 浙大团队发布新一代具身智能巡检系统 破解机器人“强巡弱检”行业难题

三位科学家在科学沙龙环节回答观众提问

项目负责人毛师鹏在开场分享

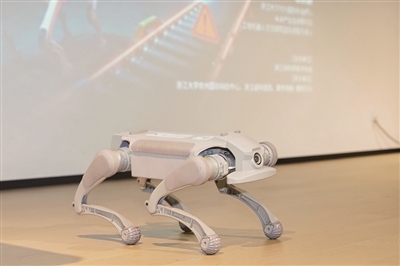

四足机器狗演示

都市快报讯 在人工智能与机器人技术飞速发展的今天,巡检机器人早已不是新鲜事。从变电站到高速公路,从化工厂到地铁隧道,越来越多的“钢铁哨兵”开始代替人类走进危险、重复、高强度的作业场景。然而,一个尴尬的现实长期存在:它们能“巡”,却未必能“检”——走得再稳,也常常对隐患视而不见;拍得再多,仍需人工逐帧分析。

这种“强巡弱检”的困境,正是智能运维落地遇到的关键瓶颈。

11月8日下午,在浙江省科协大楼的“科学咖啡馆”里,一场由省科协主办的科普发布活动试图给出破局答案。来自浙江大学杭州国际科创中心未来产业技术研究院的毛师鹏、吴凯雄与范焱三位科学家,带来了一套真正融合“感知-决策-行动”能力的“空-地一体”具身智能系统——它不仅会跑、会飞,更能“看懂”裂缝、“听出”空鼓、“嗅到”泄漏,甚至协同思考、自主预警。

这不是炫技的科技秀,而是一场面向真实世界复杂挑战的硬核回应。当基础设施日益庞大、老化、高危,我们需要的,不再是只会按路线行走的“自动玩具”,而是拥有工程师思维的“智能伙伴”。

从“小脑”到“大脑” 机器人也有“工程师思维”

“目前市面上很多机器狗的‘小脑’——也就是运动控制——已经比较成熟,但我们想做的是‘工程师大脑’。”浙大科创工程机器人交叉研究团队的项目负责人毛师鹏在开场分享中这样比喻。他所说的“大脑”,是一个能指挥机器人“看、走、想”的智能系统。

什么是“工程师大脑”?简单说,就是不仅能走,还能看懂问题、判断风险、做出决策。传统巡检机器人常常只是“打卡式”绕圈拍照,拍完还是得靠人来翻查。而工程机器人交叉研究团队的目标,是让机器人真正拥有“识别-分析-响应”的闭环能力。

他们的解决方案是一套“空-地一体”的智能协同系统:无人机先飞上高空快速扫描整片区域,生成三维地图;地面机器人则根据这张“作战图”,精准深入桥梁支座、变电站角落或矿井深处,用红外热成像、超声波探伤、电磁检测等多种“感官”对结构进行毫米级“体检”。

最让大家兴奋的是机器人互动环节。只见一只四足机器狗在演示中稳步行走,突然,工作人员狠狠踹了它一脚——观众发出一阵惊呼,而机器狗只是晃了晃身子,迅速恢复平衡,继续执行指令。

“矿山环境恶劣,塌方、积水、浮石都是常态。”硬件工程师范焱解释道,“我们的机器人不仅防爆、防水,还能在零下40℃到60℃的极端温度下工作。这一脚,就是模拟突发撞击。”毛师鹏补充道:“我们设计的不仅是它的‘腿脚’,更是它的‘反应神经’。”

目前,这套系统已在浙江嘉绍大桥、兰亭变电站、江西铜业集团银山矿业等多个重大工程落地。无人机巡检桥梁裂缝精度达0.21毫米,机器人识别管道泄漏准确率超85%,甚至能发现混凝土内部的“隐形病灶”。

从急救到作文

机器人的未来就在你我身边

在科学沙龙环节,主持人与三位科学家展开了一场关于技术与未来的深度对话。主持人抛出一个许多人心里都有的疑问:“机器人越来越聪明,会不会有一天取代人类工程师?”

“恰恰相反。”毛师鹏笑着摇头,“我们想替代的是那些危险、重复、低附加值的工作。比如爬高压电塔、钻矿井、进化工厂——这些地方,人不该去,也不该冒险。机器人去做‘苦活累活’,工程师则专注于分析、决策和创新。”技术负责人吴凯雄举例说,在火灾、矿难、山野救援等场景中,机器人可以率先进入人类难以抵达的危险区域,快速扫描环境,为救援争取“黄金72小时”。范焱补充道:“AI不是我们的对手,而是工具。就像望远镜延伸了视力,机器人延伸了我们的手脚和感知。”

一位来自120急救中心的观众问道:“我们经常半夜接到山区求救电话,可黑灯瞎火、地形复杂,光找人就要花费好几个小时——你们的机器人能帮我们吗?”吴凯雄肯定地回答:“完全可以。无人机搭载红外和激光雷达,能在黑夜中快速构建环境地图,引导救援人员精准定位。”

一位小朋友则举手提问:“老师让我们写一篇作文《20年后的世界》,我想知道那时候我们能穿上翅膀飞起来吗?”范焱笑着回应:“20年?我觉得用不了那么久!其实现在喷气式飞行装备已经出现了,它们能让人短暂腾空,而你说的那种像鸟一样灵活的‘外骨骼翅膀’,也是科学家们研究的热门领域。我相信,20年后你不仅能飞,说不定还能在空中来个急转弯呢!”