三个维度看三季度这个“全省第一”

都市快报讯 又到每季度一次晒区域经济“成绩单”的时刻。

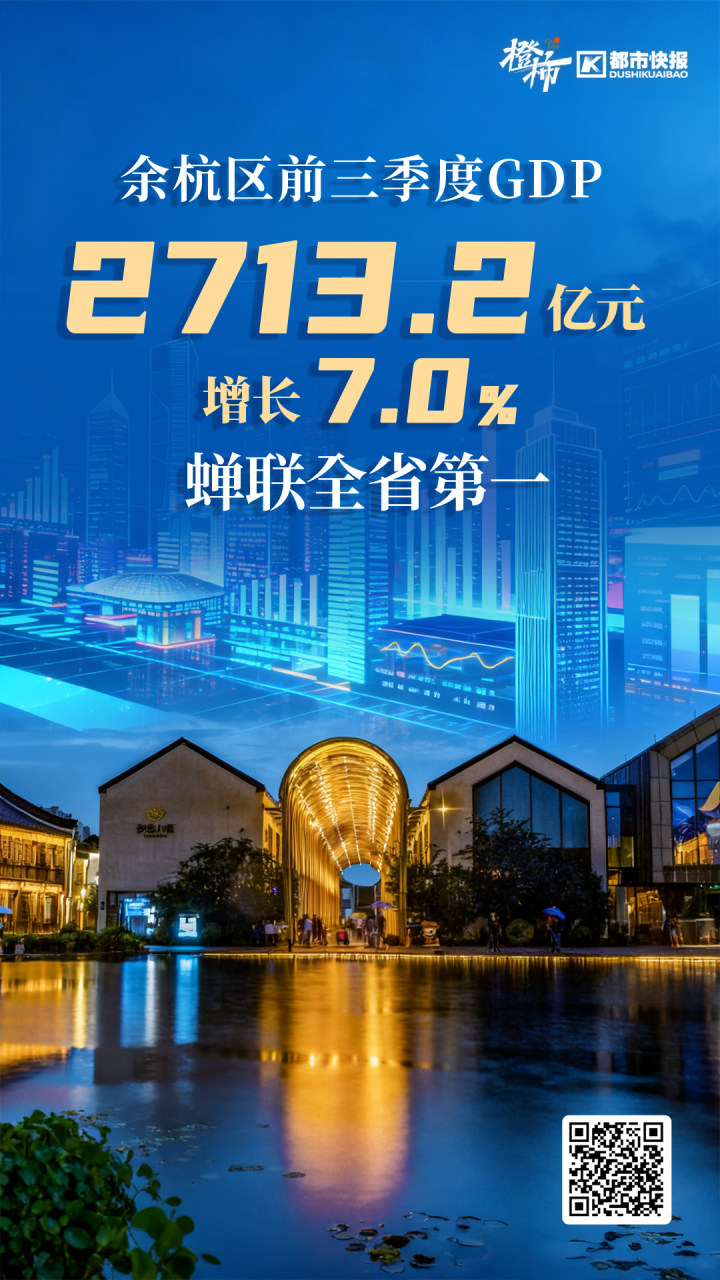

近日,余杭区的数据新鲜出炉:前三季度,实现地区生产总值2713.2亿元,总量继续稳居全省第一;按不变价格计算,增长7.0%,增速全市第一,高于全国、全省、全市平均增速。

从2023年一季度开始,余杭区的经济总量已经连续在每个季度居“浙江第一”。

季季拿第一,靠什么?要回答这个问题,可以从三个维度来看。

经济发展稳不稳?

要连续守擂“浙江第一”,自然不能偏科。

服务业稳,则经济大盘稳,放眼世界国际化一流大都市,无不是服务业发达的城市。

而服务业,正是余杭区经济发展最“稳”的“主动力产业”。

前三季度,服务业增加值增长7.3%,增速全市第1。余杭服务业强,强在数字经济。

近日,杭州未来科技城脑机科学创新示范中心正式亮相,一拨拨到访客人们,在迎宾机器人的欢迎声中,步入脑机科学创新示范中心。这里展示了余杭脑机接口领域的领军企业及其突破性产品,可以观赏智能仿生手带来的特别“手势舞”,也可以亲身体验脑控灯、脑控机械臂以及炫酷的脑控“赛车”。

在余杭,还有更多炫酷场景——

前两天,酷飞科技的“空中滑板车”一经亮相就火热刷屏,大家沉浸在未来空中通勤的畅想中;杭州北航国际创新学院的校园里,小派科技与学校联合打造VR法语教学;在径山镇,无人机配送奶茶的“20分钟空中走廊”成为网红打卡点……

沿着文一西路向西,龙头企业矗立两边。阿里巴巴全球总部扎根余杭区20多年,引领数字经济强劲发展,抖音集团、vivo、快手等一大批“塔尖”企业形成的“虹吸效应”,不断吸引着技术、人才、金融等资源聚集。

再看别的数据。前三季度,规上工业增加值增长6.3%。其中,战略性新兴产业增加值增长8.9%,装备制造业增加值增长7.4%。

在华立科技的生产车间里,只听到机械臂与电机的声音,机器与机器之间每道工序都井然有序,鲜有人工干预。一整套流水线操作的背后,是一个庞大的智能数字系统。前不久,继炬华科技之后,华立科技成为余杭区第2家卓越级智能工厂。

今年9月以来,余杭加大力度落实工业企业降本增效政策,全力挖掘规上工业潜力。得益于扎实的政策执行与企业创新投入,工业指标持续稳中有进。

从更细致的数据来看,余杭的成绩也很能打。

今年前三季度,实现财政总收入681.1亿元,增长6.5%,一般公共预算收入359.1亿元,增长3.4%,两项收入总量均为全省第一;全区新设市场经营主体5.56万家,同比增长26.25%,在册总量达32.27万家,总量、增量均列全市第一。

三驾马车快不快?

要跑在前头,除了稳,还要“快”。投资、消费、出口三驾马车齐头并进,经济才能真正提速。

前三季度,余杭区固定资产投资增长0.8%,在全国投资普遍放缓的大背景下,能实现正增长实属不易。

支撑投资增长的,是城市能级的持续提升。近年来,余杭正全力打造“世界级城市中轴线”,余杭国际体育中心项目稳步推进,体育馆及游泳跳水馆工程主体结构全面封顶,浙江省首个超6万座专业足球场工程钢屋盖整体进度过半;正在加速成形的未来城市客厅,将成为一个集图书馆、青少年活动中心、妇女儿童活动中心、工人文化宫、老年人活动中心于一身的“超级客厅”……一个个重大项目加速落地,为未来发展打下坚实基础,也成为投资持续增长的重要支点。

中轴线效果图

消费端同样活力十足。前三季度,全区社会消费品零售总额同比增长11%。为了激发消费热情,余杭抢抓消费品以旧换新活动,并先后推出三轮次购车补贴、两轮次电子消费券和一轮餐饮消费券,积极发展消费新业态新模式新场景,推出“未来杯”消费券等多轮活动,覆盖3C数码、家电、百货、文旅等多个领域,让消费热度在秋季持续升温。

出口方面,余杭的出海成果表现亮眼。今年第138届广交会上,余杭企业携智能制造、数字医疗等成果梯次亮相。在首次设立的智慧医疗专区上,余杭的强脑科技、唯精医疗、微泰医疗等10家企业入围展示,获得展位30个,企业数占全国的五分之一以上,展现出强大的“智造”实力和出口潜能。同时,土星动力在广交会上首展全地形车,获得大量客商驻足洽谈,截止今年8月,土星动力出口额3.4亿元,同比增长95%。

创新活力足不足?

稳得住、跑得快,还要有活力。余杭能蝉联浙江第一,核心竞争力在于创新。

依托强劲的数字经济基础,余杭正在加快构建以人工智能为核心的未来产业体系。位于未来科技城的“模域空间”于9月正式启用,这是余杭与阿里巴巴集团共建的AI大模型创新空间,致力于垂直领域人工智能研发与产业化。短短数月内,已吸引数十家创业团队和科研机构,成为全省AI创新生态的重要孵化器。

模域空间

近年来,余杭区连续四年捧回“科技创新鼎”,科技创新已成为余杭的城市名片。全省10家省实验室中,余杭独占4家。今年9月,国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置核心设备在余杭正式启用,这一由我国完全自主研发的“大科学装置”,能营造超过地球重力千百倍的“超重力场”,实现“时空压缩”,为材料科学、航空航天、能源工程等前沿研究提供了强大支撑。

目前,余杭已形成全省数量最多的“大科学装置+大科学计划+实验室+新型研发机构”高能级科创平台集群,创新指数、R&D经费投入强度均居全省前列。更值得注意的是,余杭成为浙江首个拥有超3000家国家高新技术企业的区县,创新因子深度融入经济发展的血脉。

创新更靠人才。近年来,余杭始终坚持“人才引领、创新驱动”不动摇,以全球视野聚天下英才。通过“青才引领”教科人一体贯通行动,余杭构建起青年人才“引育留用”的全周期机制,为青年创新创业提供政策、资金、股权等多重支持。目前,全区人才资源总量已超过50万人。同时,余杭也注重培育扎根制造、服务、手工艺等一线岗位的技能人才。截至目前,全区技能人才达27.09万人,其中高技能人才10.15万人。

2025还剩两个月,余杭能不能拿下全年第一,答案尚未揭晓。但从当下看,无论是经济结构的稳健、“三驾马车”的提速,还是科技创新的蓬勃,余杭都展现出强大的内生动力。