创新生机勃勃 ——杭州“十四五”经济社会发展成就报道之二

制图 王璟

杭州日报讯 海阔天空浪若雷,钱塘潮涌自天来。

杭州的创新浪潮,在时光里奔涌不息。

“十四五”期间,杭州对标“在以科技创新塑造发展新优势上走在前列”重要要求,深化创新强市、人才强市首位战略,以构筑科技成果转移转化首选地为重点,因地制宜发展新质生产力,全球创新指数科技集群排名跃升至第13位,全社会研发投入强度再创新高,科技创新实力大幅提升,为共同富裕示范区建设注入澎湃的科技动能。

创新能级大幅提升

杭州的创新动力,源于动能强劲的核心策源。

面对新一轮科技革命和产业变革,杭州扬长补短、夯实创新策源力底座,实现基础研究与应用研究日新月异。

五年间,杭州实现国家实验室、国际大科学计划、中国科学院直属所“零”的突破,“1+2+33+7+N”新型实验室体系成型,33家全国重点实验室占全省八成,7家省实验室各展所长,共同构建起国家战略科技力量杭州矩阵,为创新筑牢“四梁八柱”。

高能级科创平台的建设,推动一项项关键核心技术实现突破——“三体计算星座”首发成功,开启我国“太空智能计算”新纪元;浙江大学杭州国际科创中心研发的四足机器人“白犀”,打破该领域百米冲刺吉尼斯世界纪录;新型膜法水处理关键技术打破国外技术垄断,在20多个国家广泛应用……这些里程碑式的科技成果,是杭州坚持高水平科技自立自强的生动案例。

企业是创新主力军。日前公布的民营经济榜单中,杭州在“中国民营企业500强”“研发投入500家”等五份榜单中悉数登顶,实现“大满贯”。

首次登上“研发投入500家”榜单的贝达药业,从研制出中国第一个拥有完全自主知识产权的小分子靶向抗癌药,到成功上市8款产品,打破部分进口药物垄断,20多年持续创新研发,照亮无数患者的希望之路,也映射出这座梦想天堂的生动图景。

引发现象级效应的杭州科创新锐力量,迸发新的能量:宇树科技获世界知识产权组织金球奖;DeepSeek跻身全球大模型榜单前列;云深处发布全球首款可适应全天候户外作业的人形机器人……

城市创新不能仅靠几个明星企业,更需要形成“乔木参天、灌木茁壮、苗木葱郁”的梯队,这才是最持久的生机。

近年来,杭州连续出台“强化企业科技创新主体地位”新政、“新雏鹰”企业培育管理办法、“润苗计划”等政策行动,聚焦科技企业培育,打造了“科技型中小企业—高新技术企业—新雏鹰企业—科技领军企业”的梯度培育体系,打通科技强到企业强、产业强、经济强的通道。

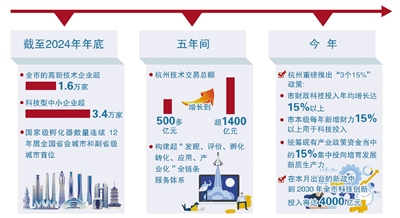

截至2024年年底,全市的高新技术企业超1.6万家、科技型中小企业超3.4万家,国家级孵化器数量连续12年居全国省会城市和副省级城市首位。

创新活力持续释放

杭州的创新活力,源于“两新”融合的深度实践。

科技创新是“0到1”,产业创新是“1到100”,两者融合需要科技成果转移转化这一关键纽带。

2022年11月,杭州提出构筑科技成果转移转化首选地,一场打破行政层级、地域限制、信息壁垒,统揽土地、人才、资本、数据等要素优化配置,贯通“科学—技术—产业”全链条的集成改革拉开序幕。

从源头上为创新松绑。为破解科研人员“不敢转、不愿转”烦恼,杭州积极探索自主转化孵化、专利授权许可等模式,推动浙江大学等22家单位开展职务科技成果赋权改革,赋权成果转化比例超90%,转化金额3.46亿元。

同时,支持高校院所按照“先使用后付费”的方式,把科技成果许可给小微企业使用,实现高校与企业的双向奔赴。

从平台上为创新加速。在杭州奥体中心体育场上方,无人机正在巡视;场外,智能警务机器人“滨小新”正和民警执勤。不久前,这两项产品还只是实验室里的成果,经过北航杭研院概念验证中心的孵化后,进化成城市治理的“好帮手”。

概念验证中心,是杭州打通“基础研究、概念认证、小试中试、产业化”全链条的关键一环。目前,全市已布局建设36家,转化项目超300个,获投融资超50亿元。为了将创新要素最大限度就近集聚,杭州还构建了4个环大学大科创平台创新生态圈,如环紫金港创新生态圈已依托西湖大学等在云创镓谷孵化一批“西湖辈”的科技新锐企业。

从服务上为创新赋能。作为首选地建设的核心支撑运营载体,杭州技术转移转化中心上线全国首个科技成果转化领域的AI大模型。目前已吸收成果超80万项,范围覆盖全球,能通过AI快速筛选高价值成果,还能预测超10万家企业的125万项潜在需求,打通成果转化的“高速路”。

各方发力协同攻坚,五年间,杭州技术交易总额从500多亿元增长到超1400亿元,构建起“发现、评价、孵化转化、应用、产业化”全链条服务体系,也让创新回归该有的样子——从实验室走出来,走上车间的生产线,为经济发展带来无限可能。

创新生态持续优化

杭州的创新共振力,源于持续优化的创新生态。

五年来,杭州通过精准施策,给政策、给项目、给资金、给市场,推动创新链、人才链、资金链的不断协同,打造出创新的“热带雨林”,进化出万物竞发的生态奇迹。

人才引育彰显“杭州气度”。五年间,杭州积极构建科技教育领域人才评价新模式,推动人才有序流动共享。深入实施“西湖明珠工程”、外籍“高精尖缺”人才认定标准试点等工作,以更加开放的姿态、更加优越的环境、更加精准的服务,加快建设全球人才蓄水池。

杭州已连续15年入选外国专家眼中最具吸引力的中国城市。2020年以来,超过230万名35岁以下的大学生来到杭州,为科技创新和产业创新注入青春动力。

资本活水“精准滴灌”。针对前沿产业特点,杭州构建与新质生产力发展相适配的科技金融体制,完善国资创投基金考核,探索尽职免责、放宽容亏率。组建科创基金聚焦“投早投小投科创”、创新基金聚焦“投强投大投产业”,以更有担当的耐心资本,持续加大对新兴产业和未来产业的支持力度。

今年,杭州重磅推出“3个15%”政策:市财政科技投入年均增长达15%以上,市本级每年新增财力15%以上用于科技投入,统筹现有产业政策资金当中的15%集中投向培育发展新质生产力。在本月出台的新政中,到2030年全市科技创新投入将达4000亿元。

持续优化营商环境。“无事不扰”与“有求必应”,是杭州在营造创新生态过程中淬炼出的宝贵经验。

在《黑神话:悟空》长达6年的研发期中,杭州始终耐心陪伴,静待花开。2019年,公司属地艺创小镇提供了3600平方米的物业支持,创始人冯骥考虑到未来发展,提出想再租赁两栋办公楼,但要“等项目扩大了再来拿”。小镇管委会便将办公楼空了3年,直到2024年履约,还给予了一年免租优惠。

这座从“电商之都”向“科创名城”跃升的城市,正以“我负责阳光雨露,你负责茁壮成长”的承诺滋养每一棵创新的幼苗,更以“包容十年不鸣,静待一鸣惊人”的定力守护每一份坚守与突破。

时代的浪潮奔涌向前,杭州始终将创新与人才置于发展蓝图的核心。站在“十四五”收官与“十五五”启航节点,杭州将以科技创新为引擎,持续夯实根基、激活动能、优化生态,在高质量发展路上勇毅前行。