5000年前的一只飞鸟 藏着良渚古国气象密码

夏日的良渚古城遗址公园,一只鹭鸟在低空飞翔。

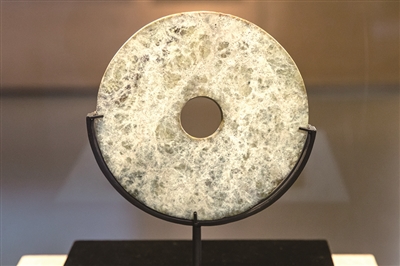

良渚博物院,刻鸟立高台符玉璧。

“鸟立高台”文创产品

瑶山遗址公园

都市快报讯 是时候去一趟良渚了,在秋天。

微凉的秋风,拂过初黄的稻穗,如浪翻涌,这片古老土地上的金色田地,即将收获沉甸甸的稻谷。

今天,第三届“良渚论坛”在杭州市举办,闪耀着5000年文明之光的良渚,再次吸引了世界的目光。良渚这份厚重的文化遗产,是一次对文明根脉的追问,也是对文明未来的探索。来自世界各地的专家学者汇聚良渚论坛,多维度探讨早期文明发展规律,探索远古文明的历史智慧和当代价值,聚焦世界各区域文明比较研究,探讨世界遗产保护传承利用,让古老的良渚文化焕发生机活力。

5000多年前,杭州的先民走出岩洞和大山,来到这片土地肥沃的沼泽平原,春播秋收,点亮了中华文明5000年的火种。

潮涨潮落,斗转星移,这片土地上的文明一度和岁月一起深埋地下。

1936年,一个叫施昕更的年轻考古学者发现了良渚遗址;1959年,中国现代考古学奠基人之一夏鼐正式提出“良渚文化”的命名;2007年开始,随着良渚古城遗址的确认及外城发现,这座熠熠发光的古城实证了中华5000年文明史,被誉为“中华第一城”。

距今5300-4300年的良渚文化,已出现发达的稻作农业、复杂的社会分工、明显的阶层分化和统一的精神信仰。农业和气候息息相关,良渚时期的天气怎么样?也会有梅雨或台风吗?良渚先民如何划分四季节气?又是如何对抗暴雨洪水的?都市快报邀请杭州市气象局气象史研究专家张立峰,从一只5000年前的飞鸟说起,一起缓缓解开良渚古国的气象密码。

“鸟立高台”鸟纹玉璧 是我国最早的“风向标”

在良渚古城遗址公园内游览,可以感受到5000年前那个古老的王国,是多么的天地辽阔。

这里水草丰茂,遍布沼泽水塘,古城内依旧有3条古河道从5000年前延绵至今,勤劳而智慧的良渚先民在这个水乡泽国,营城筑坝,饭稻羹鱼。

漫步公园,在沼泽水田、竹林树枝间,你常常能看到各种鸟类飞翔、觅食、栖息。自古以来,这里因丰富的资源、密布的水网、适宜的气候,成为野生鸟类理想的栖息地。白鹭、喜鹊、雉鸡、麻雀、戴胜等是这里的常客,随着秋去冬来,候鸟南飞,鸳鸯、鸬鹚、绿头鸭等冬候鸟从北方迁徙而来,良渚古城成为越冬候鸟的天堂。据统计,如今古城内可以观察到138种鸟类,其中全年居住不迁徙的留鸟53种,冬候鸟约40种。

良渚先民在这片土地上耕作劳动的时候,仰望天空中的飞鸟,会不会萌生出对自由的向往?候鸟定时定点迁徙的生态现象,是不是也令先民们好奇?

也许正是这样,鸟类才成为良渚文化动物图像中最为丰富的题材。鸟纹主要见于良渚的玉琮、冠状饰、玉璜及三叉形器等玉器上。还有一种“鸟立高台”的鸟纹,多见于玉璧,由一只站立的鸟、阶梯状高台和高台中异形图案三部分组成。

在良渚博物院的展厅里,刻鸟立高台符玉璧前面,人们往往停留的时间最长。数千年的时间给这件玉璧留下受沁的痕迹,大家都在挑战如何找到这只小鸟,有网友总结说:一定要配合灯光,蹲下,从下往上仰望,通过光线的反射,在斑驳的玉料上方就能隐约找到。

这只来自5000年前的飞鸟,也被称为“相风玉鸠”,藏着来自良渚古国的气象密码。从旧石器末期到新石器时代,以及夏、商、周时期,先民把鸟作为崇拜祭祀的神物,并与大自然的天气变化联系起来。杭州市气象局气象史专家张立峰说:古典文献记载,中国古代很早就发明了候风器具。有观点认为,良渚玉璧上立在祭坛之上的鸟形,可能是人们祭拜太阳神的表现。气象学家王鹏飞先生据此类图像认为,“相风玉鸠在距今4000余年的良渚文化时期已有端倪”。对此,考古学家冯时先生也持类似观点,他在《中国天文考古学》一书中写道:“刻有日鸟纹的良渚玉璧记录了当时占测气象的活动。”

如今,“鸟立高台”这一形象被做成了很多文创,比如冰箱贴、开瓶器等,让这只中国最早的“风向标”,飞进了寻常百姓家。

如何确定四季节气?

良渚先民有自己的观象台

5000年前,良渚先民正是通过观天候气,在温暖湿润的气候里发展出高度发达的稻作文明。

位于良渚古城遗址外东北方向约5公里处,是瑶山遗址公园。瑶山祭坛是先于瑶山墓地和良渚古城址建造的重要祭祀遗址,保存至今的祭坛与周遭的自然地形要素直接关联,瑶山、馒头山、东山,其周边山丘上的植物品种与良渚时期多有类似,如被良渚先民用以古城建设的麻栎树。

遗址依托一座海拔约35米的自然山丘建成,顶部平整,平面呈长方形,在西半部有里外三重土色形成“回”字形结构。其中第一重红色土台,为祭坛的制高点,也是祭坛的核心。有考古专家认为,瑶山祭坛是通天神台,兼有观察天象的功能。

良渚的先民是如何观察太阳的运动、确定四季节气的呢?良渚古城遗址重要发现者刘斌,在发掘和修复另一座汇观山祭坛时,每逢冬至、夏至、春分、秋分这些重要节气,就在祭坛的中心竖立起竹竿,测量日影的变化和日出日落的方位,但总找不到什么规律。因为祭坛上的“回”字形方框并不是正方形,而是南北略长,东西略短,所以内外框的对角线就不在一个中心点上。直到1999年冬至的傍晚,看到夕阳落在西南面的山尖上,他突然找到了灵感,原来良渚先民是通过内外角的连线来形成一个观测的方位角度。通过两年的实地观测,他发现虽然经过了几千年的表面破坏,祭坛的四边可能已经不像当初那样精确规范,测量时会有一定的误差,但今天我们仍可以利用它们,准确地观测确定一个回归年的周期,这也证实瑶山和汇观山祭坛是良渚人的观象台。

瑶山祭坛的东北角、西北角以及正西方都恰好与远山的两峰之间的凹缺处相对应,正南方则正对馒头山的顶峰,这样的选择应该是经过实际勘测确定的。实际观测发现,冬至日,太阳从祭坛东南角升起,西南角落下;春分和秋分日,太阳从祭坛正东方向升起,正西方向落下;夏至日,太阳从祭坛东北角升起,从西北角落下。

在史前时代,天文观象是神职,瑶山祭坛应竖有鸟图腾柱,是以立杆测影为基础的远古观象台。

如今瑶山遗址公园,在馒头山观星台还有日晷和圭表,大家感兴趣的话,可以尝试着在一个回归年的周期,用圭表测影的方式记录春夏秋冬、四季轮回。

良渚最出片的芦苇荡

有着中国最古老的水利系统

良渚古城遗址公园里的秋景,少不了随风而动的芦苇荡,往往随手一拍就是秋日大片。不过你知道吗?这些植物还曾是良渚古国水利核心技术“草裹泥”的原材料。

距今约12000年,随着冰期结束,地球海平面不断上升。经过漫长的几千年,由于气候波动变化和泥沙沉积作用,海水逐渐退出良渚地区,形成了良渚古城所在的这大约1000平方公里的平原湿地。

作为整个良渚文化的核心,良渚古城遗址所处的“C”形盆地三面都被天目山支脉包围。熟悉杭州天气系统的人应该知道,天目山区一直是浙江省的暴雨中心之一,雨水充沛,夏季极易形成山洪,时至今日,东苕溪的西险大塘依然会屡屡发生险情,是杭州市重点的防洪排涝区域。

张立峰说:“在良渚文化时期,良渚地区大体处于‘全新世大暖期’的亚热带季风气候区,气候较现代更加温暖湿润,古台风、古梅雨等降水天气,频频来袭。在这样的古地理气候环境下,良渚古城注定要屡屡遭受汹涌泛滥的山洪直接冲击。”

2009年,一座叫岗公岭的土山在被铲平的过程中暴露出了里层的青灰色泥土,盗墓贼闻风而动,接到群众举报之后,浙江省文物考古研究所进行现场勘察,不承想竟揭开了良渚时期庞大的水利系统神秘的一角。

为了对抗洪水猛兽,良渚先民在古城外围建立了具有防洪蓄水、灌溉运输、调节水系等功能的水利系统。外围水利系统位于古城西北部的山前地带,由山前长堤、谷口高坝、平原低坝等人工遗存与丘陵山体合围而成,现已发现至少11条坝体,是中国最早的经过科

学规划的水资源管理系统。

经测算,此系统可以有效阻挡短期内870毫米的降雨量,相当于本地区百年一遇的标准。同时可以调节整个遗址群内的河流水系流量,灌溉稻田,并形成高效的运输网。

在那个没有天气预报的年代,论城市建设和规划,良渚先民可谓遥遥领先。张立峰说:“目前,考古学界认为良渚文化的起始年代为距今5300年,而根据碳十四测年数据显示,部分坝体最早建筑年代距今5100年,属于良渚早期。由此可以认为,在两百年间良渚先民对于周遭的水文、气象环境,特别是年均降水量、短期内最大降水量等,有着比较全面和准确的了解。水坝的规划与营建,就是在这样的认知基础上完成的。”

良渚水坝的核心技术之一,就是坝体迎水面用“草裹泥”纵横堆砌。这种效果与现代营建堤坝使用草袋装土类似,可使坝体增加抗拉强度,不易崩塌。而所谓“草裹泥”,内部是沼泽淤泥或者黏土,外部包裹了芦苇茅草,并用植物条带(如就地取材的芦苇秆、竹条等)绑扎而成。

如今,良渚古城遗址公园内的芦苇正值最佳观赏期,其中花絮蓬松洁白的芦荻更是良渚代表秋景。大家在打卡拍照的时候,也别忘了,以芦苇茅草等制成“草裹泥”的良渚水利系统,遥遥领先“大禹治水”1000多年,将中国的水利史上推到了5000多年前,无论在年代和规模上良渚水利系统都堪称世界之最。

良渚先民住“吊脚楼”

穿苎麻料衣服和木屐

今年夏天,杭州高温日数屡破纪录,秋天的脚步姗姗来迟。很多人都好奇,良渚时期的天气怎么样?良渚先民的衣食住行和天气有什么关系吗?

张立峰介绍说,根据前人的孢粉分析,苏、杭、沪地区在良渚早期最为暖湿,年均温度可达19℃;之后气候转凉,年均温度在13℃上下;良渚晚期气温回暖,年均温度在15℃以上。

良渚先民对于古气候的认知和适应,体现在他们的生产生活乃至衣食住行等各个方面。张立峰举例说,据研究,良渚晚期出现了“高床类”房屋,建筑学家称之为“干栏式建筑”。整座房屋建在土墩、高地上,以桩柱为基础,上铺横木或木板,形成居住面,横木上再立柱盖顶,类似于“吊脚楼”。它的好处之一就是可以防潮、防水患,适合于气候湿润多雨的地区。

在距今4000多年的浙江良渚文化遗址中,曾出土过一个陶屋,在屋顶的四个坡面上各开有一个三角形的窗,窗洞比较小,其大致的形状类似今天的气窗,这也是目前最古老的窗的实物模型。

良渚先民对于穿着的选取也比较考究。一般来说,苎麻是衣服原料的主要选择,脚上穿着木屐或草鞋,这在南方暑湿闷热的天气里,会让人觉得通气又凉爽。

灿烂辉煌的良渚文化,最终为何神秘消失?在距今4200年左右,余杭所在的1000多平方公里的土地上,洪水滔天,浊浪翻滚,以至于在这片土地上普遍留下了1米多厚的洪泛层。考古专家通过对泥沙样本的对比研究发现,杭州盆地的洪泛层泥沙,应主要来源于长江口。

据此推测,在距今4200-4100年,长江流域暴雨成灾,在灾害天气影响的同时,钱塘江潮推波助澜,大量的泥沙随着潮水涌入杭州盆地,无法退去,以至于良渚古城所在的这块美丽肥沃的土地,在这场洪水中沉寂了上千年。

张立峰在所著《阴晴雨雪五千年》一书的第一章,讲述这样一个场景:良渚古国遭遇了一次非常强的台风影响,台风带着风暴潮一起袭击了王城,巫王通过祭祀向上天祈求也依然失败了,当时比较年轻的一支新生代的首领,带着一群人开始向外迁徙,昔日辉煌的良渚古国消失在了一片汪洋中。他在结尾写道:“这场大劫之后的两千年间,这片土地荒无人烟,直到东周战国以后才逐渐恢复生机,良渚古国也因此被完好地尘封地下,直到一个名为施昕更的人,将她重新开启。”

对今天的杭州人来说,秋天到了,去良渚古城遗址公园、良渚博物院、杭州国家版本馆、玉鸟集等地方郊游,也是一场穿越五千年的历史朝圣之旅。面对秋日金灿灿的稻田、芦苇荡;古城门城墙、宫殿区、祭坛遗址;各种玉器或者陶罐上的刻符……在与良渚的古今对话中,我们汲取着这片土地的文化血脉。