镜头里的师者温度:一张照片藏着身边好老师的教育故事

九月,是新学期的开始,是粉笔在黑板上书写的沙沙声,更是老师们忙碌又充实的日子。他们没有惊天动地的事迹,却在三尺讲台上,用一年又一年的坚守、灵活多样的教学方法,或是细致入微的关怀,传递着教育的温暖。

今天,在第41个教师节到来之际,让我们透过一张张照片,去聆听那些藏在画面背后鲜活的教育故事。

故事一:

杭州市钱江外国语实验学校

晨光里的“老班”与自行车上的教育热情

作为学校里年纪最大的班主任,60后的王存凤老师始终以“最早到校”的姿态,在九年级903班的教室里书写着坚守。

每天清晨六点半,当校园还浸在朦胧的晨光里,她的身影就已出现在校门口——遇上食堂尚未开门,她便绕着操场慢跑几圈,用晨练的活力唤醒新一天的教育热情,再从容走进食堂用餐。这份数十年如一日的早到,早已不是任务,而是刻进骨子里的责任。

王老师和学生

一辆自行车一直伴随着王老师的上班路,那是儿子特意买给她的礼物。天气晴好时,她总会骑着它穿梭在上学的路上,车轮转动间,看不到岁月的沉重,只有对生活与工作的热忱。师生们都说,王老师的自行车像个“时光符号”,载着老一辈的质朴,也载着不输年轻人的活力,让每个见过她骑行身影的人都明白:教育的热爱,从不因年龄褪色。

故事二:

杭州养正小学

让每个孩子“开口说” 爱与智慧点亮英语课堂

在杭州养正小学的校园里,总能看到马春兰老师步履轻快地穿梭于教室和办公室之间,孩子们远远看见,就会扬起小手喊一声:“Hello, Tina!”

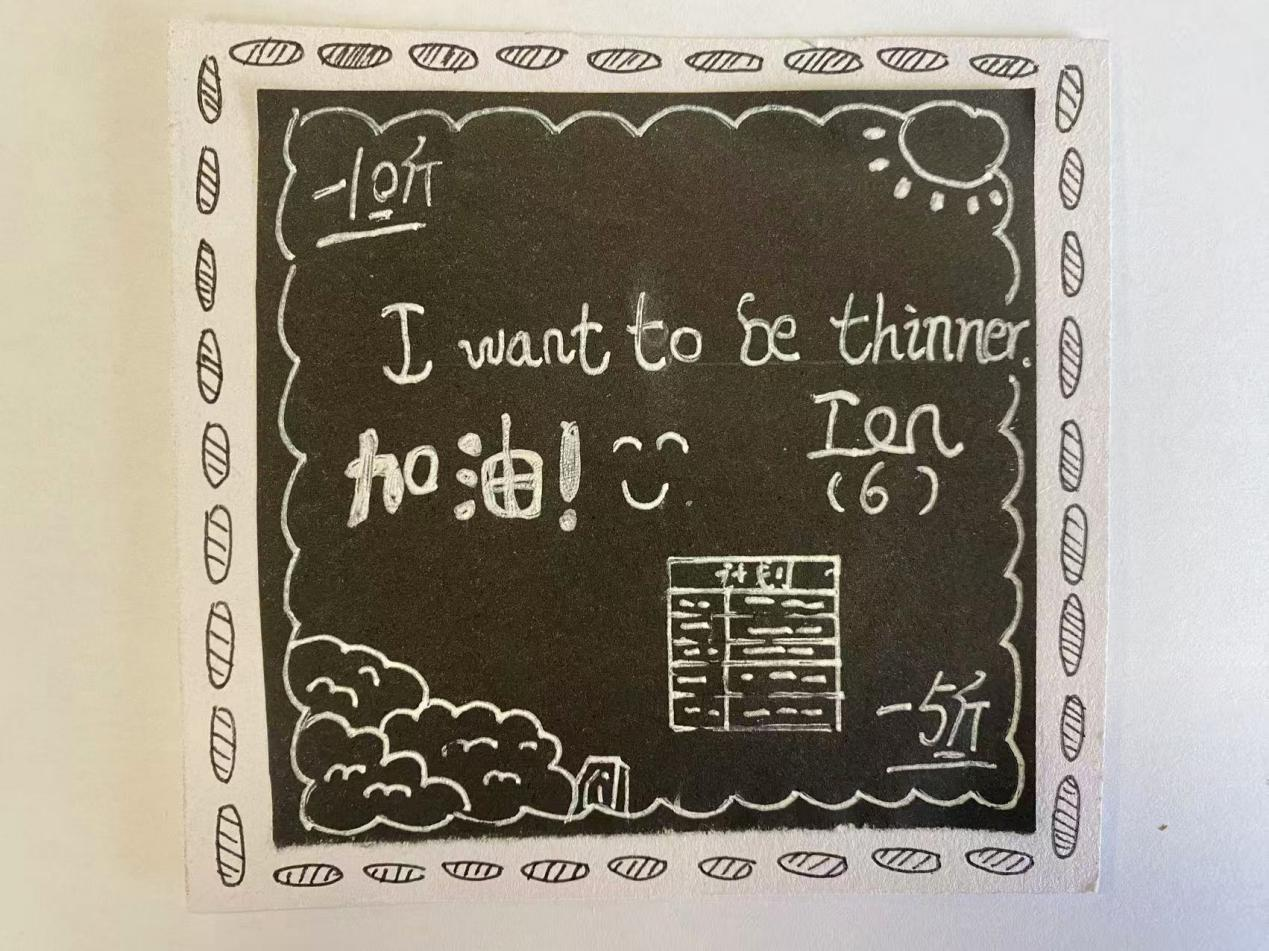

学生们制作的英语“心愿卡”

从教多年,马老师的课堂从不局限于课本。她会把水果带进教室,让孩子们用英语玩“猜猜是什么”;她会设计“学期心愿卡”任务,鼓励学生用英语介绍自己的愿望;甚至把绘本故事变成小小话剧,每个人都参与其中,连最害羞的孩子也愿意开口说台词。

“没有孩子天生不喜欢英语,只是还没找到喜欢的理由。”马老师常把这句话挂在嘴边。班上曾有个男孩,因为害怕发音不准被笑话,几乎从不开口读英语。马老师没有勉强他,而是每天午休时邀请他来办公室“帮忙”整理作业,“顺便”读几个单词。两个月后,男孩第一次在课堂上举手朗读句子,虽然声音有些颤抖,但马老师带头鼓掌,全班响起热烈的掌声。那天晚上,男孩的妈妈给马老师发来短信:“孩子说,英语课变得好玩了。”

作为教研组长,马老师总是带头研究更生动的教学方法。她设计的“单词大闯关”让孩子们争分夺秒地记单词;“Spelling Bee”让小组合作变得充满挑战和乐趣。她常说:“我们要教的不是‘死’的语法和单词,而是‘活’的语言和思维。”

孩子们喜欢她,不仅因为她的课堂有趣,更因为她真正“看得见”每一个孩子。批改作业时,她会悄悄画一个笑脸;甚至记得住每个孩子喜欢的英文动画角色。有学生毕业后在信中写道:“马老师的英语课像一扇窗,让我看到了更大的世界。”

故事三:

杭州市西湖小学教育集团

三尺讲台镌刻岁月,一支粉笔写就春秋

当清晨的阳光斜切进杭州市西湖小学教育集团的校园,师生们总能看到许招生老师正不疾不徐地握着粉笔,将艰涩的公式化作流淌的溪流,四十一载光阴从讲台的粉笔灰里簌簌落下。

教室里,他俯身用圆规画出完美的弧线。后排总有几个攥着草稿纸怯生生的身影,他笑着轻叩课桌:“来,我们再用两种方法解一遍。”沙沙的书写声中,紧锁的眉头逐渐舒展成绽放的笑靥。

办公桌前,作业本上的红笔批注永远比学生写得更长。符号错位处画着俏皮的箭头,解题跳步旁标注着"小心陷阱",满分试卷末尾总藏着颗手绘的五角星。办公室的年轻教师因为教学或班级管理的事情焦头烂额时,总能听到他温柔地抚慰。四十一年来,他像圆周率般无限延伸着温暖,给孩子们,给同事们带来无数的光芒。

从青丝到白发,许老师用函数方程式丈量时光,用几何图形编织理想。那些被他点燃的数学星火,终将在岁月长河里绽放成璀璨银河。这,大概就是教育最美的模样。

故事四:

杭州市文三教育集团

“劳动+语文”双课融合 90后班主任让孩子们“动手又动心”

“小鱼老师来啦!”上课铃响起,杭州市文三教育集团定山小学四年级(7)班的孩子们立刻坐直身子,眼睛亮得像星星——今天的晨读要背哪首诗?又会解锁什么“神奇技能”?

这位被孩子们叫做“小鱼老师”的,是该校四年级班主任虞静婕。从教十年的她,不仅是语文老师,还是学校的劳动教研组长。每周的劳动课,是孩子们最期待的时光:他们用闲置演出服的布料做成布包,绣上自己喜欢的图案;又把穿旧的牛仔外套剪成方块,做成独一无二的笔袋。“旧衣服不是‘垃圾’,是能变成宝贝的材料!”举着自己的作品,孩子们脸上写满了骄傲。

虞老师带学生一起制作的“变废为宝”小布袋

“劳动不是孤立的,能和语文课堂相连,也能和美术的设计画画结合,孩子们在做中学,对知识的印象更深刻。”从两年前接到这份教学任务开始,为了让课堂更“有料”,虞老师成了学校学后托管班的“常客”:跟着外聘的木工师傅学拉锯子,跟裁缝师傅学用缝纫机……课余时间,她还会在手机里刷有意思的小物件制作教程,收藏夹里存了几百个手工视频。

“希望孩子们能够真正爱上劳动,在劳动中收获成长”从“教劳动”到“爱劳动”,虞老师的不仅教孩子们做布包、缝扣子,更让他们懂得了:劳动,是把旧日子变成新惊喜的“魔法”。

故事五:

杭州市滨和小学

教龄32年女教师:忙碌日常中时常收获感动

在杭州滨和小学的校园里,有这样一个身影:清晨,她伴着朝阳走进教室,带领孩子们开启琅琅晨读;课间,她伏案桌前,细致批改着一叠叠作业本;午后,她又在备课笔记上认真标注,琢磨着如何让课堂更生动有趣。她就是已经从教32年的语文老师吴海琴,一位在平凡岗位上书写着不平凡坚守的教育者。

“教师这份职业没有什么特别惊天动地的,但总能在细碎的时光里收获满满的成就感。”面对记者的提问,吴海琴老师笑着说道。她的日常被备课、改作、晨读、答疑等琐碎事务填满,32年如一日的忙碌,让她的眼角刻下了岁月的痕迹,却也让她的眼眸始终闪烁着对教育的热忱。“累肯定是累的,但看到孩子们的笑脸,就觉得一切都值了。”

这份“值得”,常常藏在学生们质朴的心意里。平日里,孩子们一声饱含深情的问候、一张画满卡通图案的贺卡、一封字迹稚嫩却真情满溢的书信……这些小小的物件,是孩子们最纯粹的爱的表达,也成了吴老师疲惫时最温暖的慰藉。

而最让她印象深刻的,是2025届一位毕业生在离校时送上的一幅画像。“那是一个平时很安静的孩子,毕业那天突然把画像递给我,说‘吴老师,这是我画的您’。”吴老师至今回忆起来仍难掩欣慰,“画像上的我戴着眼镜,嘴微微咧着,连我侧身这样的微动作都被画了出来。从这张画像的神似度上能看出来,我的样子、我的形态,已经深深印刻在他们心里了。”那一刻,所有的辛勤付出都有了具象的回应,这份来自学生的认可,比任何荣誉都让她动容。

32年的教学生涯,吴海琴老师送走了一届又一届学生,也把自己的青春与热爱都奉献给了三尺讲台。在她看来,教育不是轰轰烈烈的壮举,而是点点滴滴的陪伴与守护。“能成为孩子们成长路上的引路人,看着他们从懵懂孩童长成懂事少年,这就是我作为教师最大的幸福。”

故事六:

杭州市东城外国语实验学校

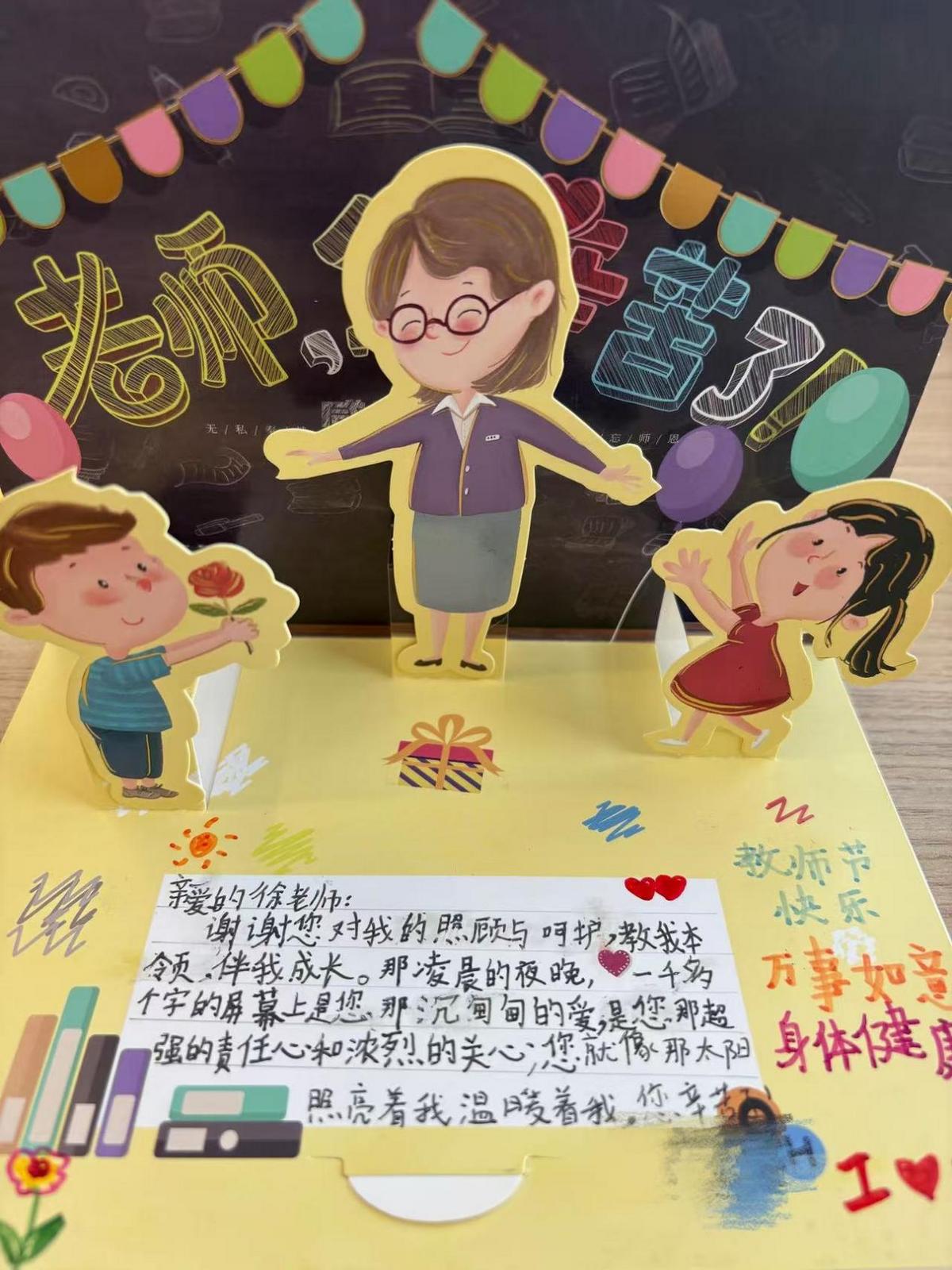

任教4年班主任的成就感:来自学生的成长和家长的正向反馈

“谢谢您对我的照顾与呵护,教我本领,伴我成长。那天凌晨的夜晚,一千多个字的屏幕上是您那沉甸甸的爱。”教师节前夕,徐潇潇老师收到班上一个男生的贺卡,简短文字饱含敬意,也让一段温暖教育故事再度浮现。

贺卡中提到的“千字信息”,瞬间将徐老师的记忆拉回到上学期期末。当时徐老师发送学生期末评价后,收到家长带着担忧的回复。因当日工作繁忙,她留意到信息时已是次日凌晨一点多。看着家长的焦虑,她立刻敲下超1000字“暖心长文”。信息中,她先共情“完全理解您的焦虑”,强调“无条件的爱与陪伴是最强教育力量”,还从放下情绪、改变沟通方式、加强家校合作等方面拆解“破局”方法,将沟通短信写成充满关怀的“千字良方”。

其实,这份感动是双向的。作为第四年担任班主任的徐老师,她的“最大成就感”从来不是孩子们优异的成绩,而是“看到孩子们成长为懂得爱、会表达爱的温暖小人儿”。从孩子们一年级入学起,她每年母亲节都会带全班策划“感恩惊喜”。这样的活动一般都要花上一周时间准备,像录制温馨视频、书写真诚信件、开展“把妈妈规划进未来”主题班会等,只为让孩子学会感恩与表达爱。

让她印象最深的是后续一个温暖小故事。班级里一个内向的孩子在参与母亲节感恩活动后,坚持每天主动和妈妈分享学校生活、揉肩捶背。为此,孩子妈妈特意发来信息感慨:“老师,谢谢您不仅教知识,更教会他如何去爱。这是我收到最好、最持久的礼物。”

“那一刻,我真切感受到教育最本真的意义。”徐老师说。在她看来,教育不仅是知识传递,更是爱的滋养。她对教育的热情和对孩子的上心,让平凡的工作里满是温暖,也让爱和感恩在孩子们心里慢慢扎了根。

故事七:

杭州市滨江第一小学

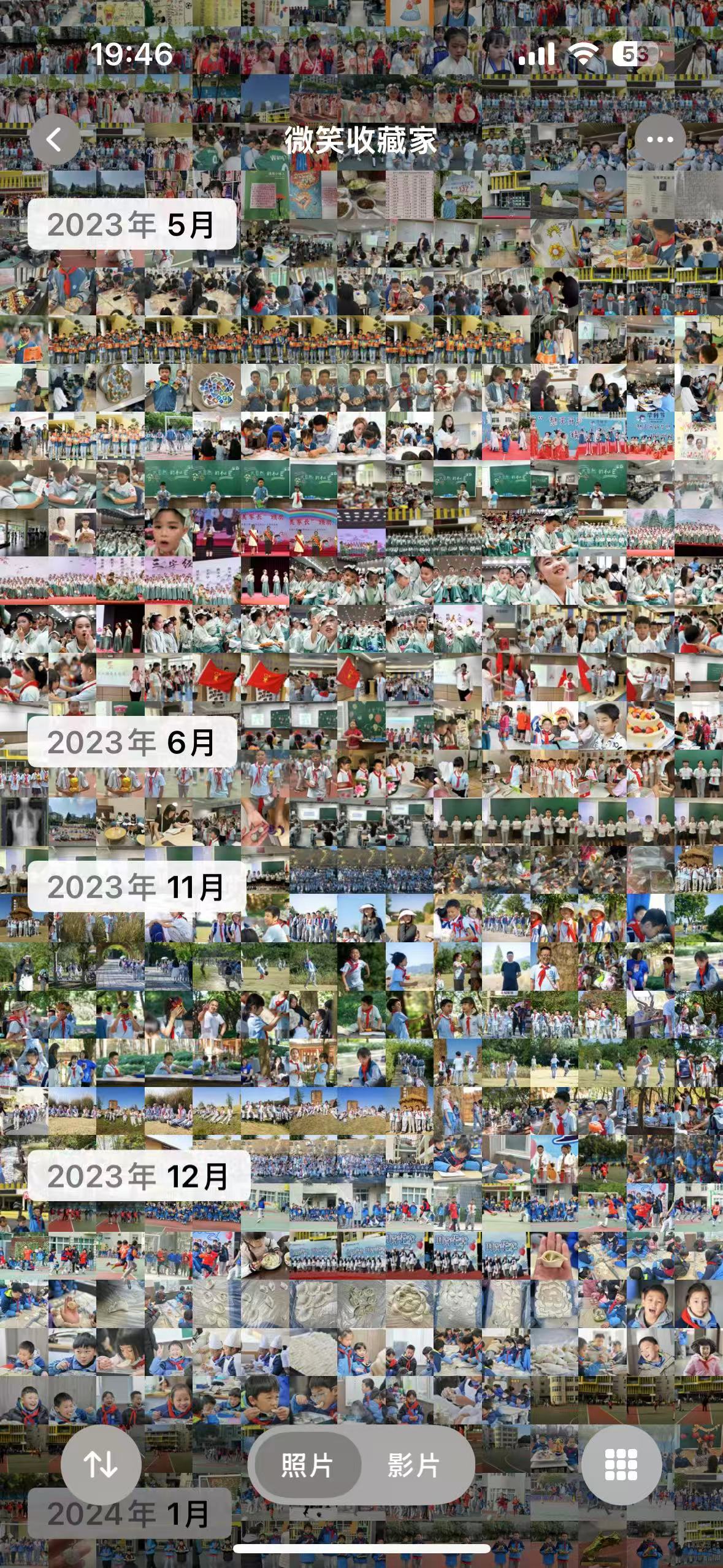

她的手机里攒了3000多张照片

一张都不舍得删

“看,这是我们在学校包饺子吃的照片,看笑得多开心。”翻开手机相册,刘学婷的脸上满是温柔。自2021年9月成为一名新教师并担任班主任以来,她的手机里多了一个特殊的相册,里面存着 3000 多张班级孩子的照片,每一张都定格着孩子们纯真的笑容,他们的眼里闪烁着明亮的光。

作为带第一届学生的新班主任,刘学婷总说:“想把他们一点一滴的长大都记下来。” 课堂上,孩子们专注思考时蹙起的眉头、回答问题时自信举起的小手;课外活动中,他们追逐嬉戏时扬起的衣角、合作完成任务后击掌的瞬间;春秋游里,对着镜头做鬼脸的调皮模样、认真观察自然时好奇的眼神……这些细碎的瞬间,都被她悄悄用镜头珍藏。

“我们班42个学生,每个人都有很多照片。”谈及相册里的孩子们,刘学婷的语气里满是骄傲。“我会一直记录下去,等到他们六年级毕业,我想让他们看到独属于自己的成长记忆。”五年的时光里,手机内存越占越多,但她从未舍得删除一张。在她看来,这些照片不仅是孩子们成长的见证,更是她与学生们之间最珍贵的羁绊,每一张都藏着教育路上的温暖与热爱。

故事八:

杭州高级中学

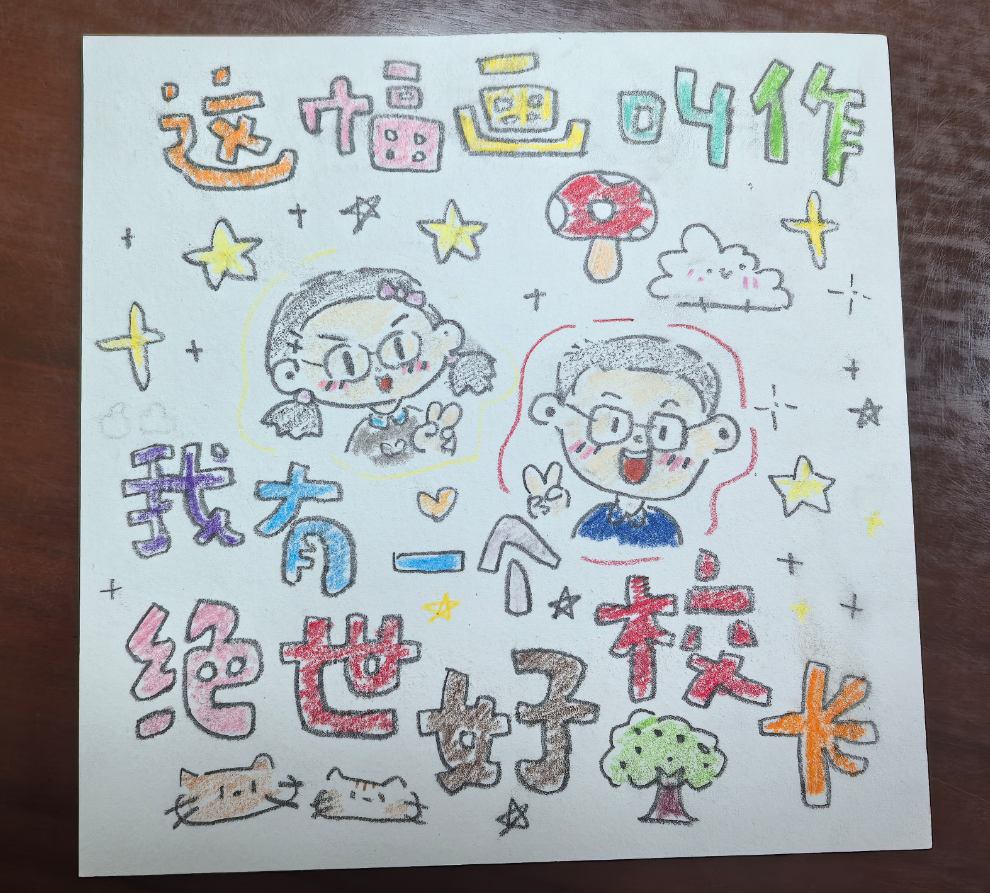

“我有一个绝世好校长”

今天(9月10日)一早,杭州高级中学党委书记唐新红的办公桌上,多了一张卡通手绘——“这幅画叫作我有一个绝世好校长”。画上的卡通版唐书记,正在笑着比耶。

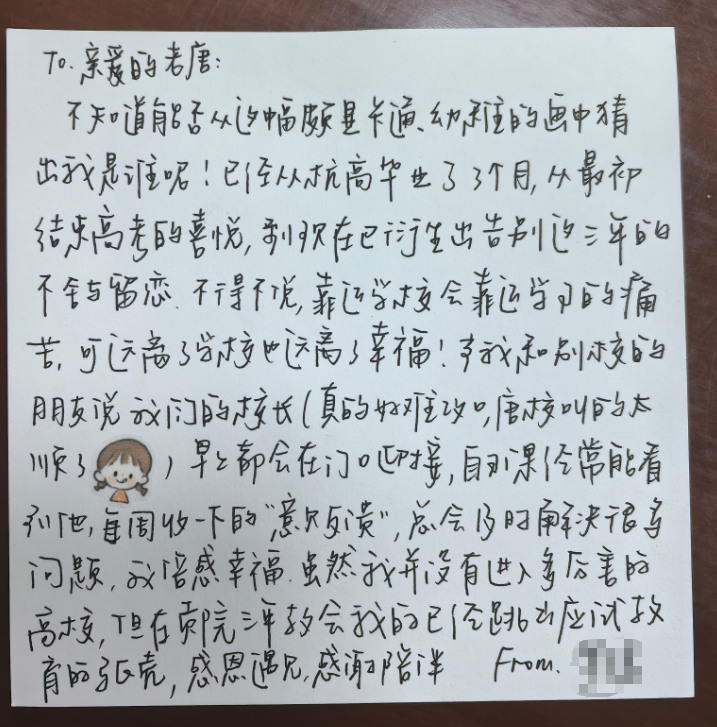

这是今年的一位毕业生,昨天专程回母校,送过来的,背面写着留言:

“To 亲爱的老唐:

不知道能否从这幅颇显卡通、幼稚的画中猜出我是谁呢!已经从杭高毕业3个月,从最初结束高考的喜悦,到现在已衍生出告别这三年的不舍与留恋……当我和别校的朋友说我们的校长早上都会在门口迎接,自习课经常能看到他,每周收一下的‘意见反馈’,总会及时解决很多问题,我倍感幸福……”

就像留言里写的,唐书记每天出现在校园的各个角落,关心学生学习生活。他会去食堂看看饭菜如何,收集学生反馈建议;运动会下雨,他蹲在跑道上擦积水……用真心换真心,被赞“绝世好校长”。

故事九:

杭州第二中学

毕业生至今仍保存着她的地理资料

杭州第二中学滨江校区邵凤莲老师,为了让自己成为优秀的地理人,邵老师不断精进,让自己的地理知识首先如同大地般深厚。 地理学是一门日新月异的学科,因此她不断加强地理学方面的学习,无论是厚重的地理学专著,还是前沿的学术期刊,都成了她探索未知的灯塔。

她还主动向青年教师学习了解新的学科前沿知识,确保自己始终站在地理学的浪尖之上,把握当下地理学的核心点与关键点。

她一直利用节假日进行地理学的实地考察研究,把旅行与学习考察相结合。从北国的漠河到南疆的滇池,从东方的东极到西陲的新疆,甚至跨越国界,远行至澳大利亚、美国、非洲与欧洲,她的身影在世界的个个角落留下印记。

她的课堂,因此而鲜活灵动,仿佛一幅幅生动的地理画卷,在她口中缓缓展开。“只有走得多,看得多,才能让地理课堂焕发出真正的生命力。”这是邵老师朴素、纯粹而又厚重的教育理念,是对地理无尽热爱的最好诠释。书海泛舟,山川踏歌,这是地理人的诗意追寻。

以前的地理课代表:

经天纬地,知文达理,邵老师的地理课上充满了惊喜与浪漫。上大学后仍旧想念着冲刺首考的那段时光,想念着“小朋友要知道……”“邵老师说……”“同学们刷刷刷……”“跟上邵老师的节奏”,也想起首考前失利时邵老师专门找我为我加油鼓劲。在高三堆积成山的书本试卷中,地理资料仍旧被我很好的保存着,那是我努力的痕迹,那是邵老师的心血凝结成的结晶……永远爱地理,永远爱sause,我们一直是您的小朋友。

故事十:

杭州学军中学

学生上大学了还听她的上课录音

这两天,杭州学军中学林嘉禾老师收到一条让她哭笑不得的消息。“有个同学上了大学,说很想念我的英语课。有天晚上心情不好,意外点开了我以前的上课录音,感觉声音轻柔又熟悉,听着很舒服,后来就慢慢睡着了。”

林老师硕士研究生毕业于英国杜伦大学。曾获杭州市优秀共青团干部,杭州市高中英语教学活动评审二等奖,杭州市中小学外语论文评审二等奖,杭州市“一师一优课一课一名师”一等奖等。 如今的林老师教龄已7年,负责学校的团委、学生会工作,日常和同学们接触很多,也有了很多可爱的绰号,她觉得没什么不好,反倒是和学生拉近距离的一种方式。

作为一名年轻教师,她和同学们有很多共同话题,也经常站在学生的角度想问题。有一学期,林老师的英语课被安排在上午最后一节,上到最后十分钟,同学们都很饿。

“那次我太饿了,就从抽屉掏出一块零食,偷偷塞进嘴里,以为做得神不知鬼不觉,哪知道一抬头看见林老师。她没有批评我,而是一笑而过,当时我的那颗心都要化了。”一名毕业生说,高中生涯遇到这样的老师,真是太幸运了。