里仁坊巷听秋

都市快报讯 秋天到,鸣虫叫。

在中国传统文化里,秋虫说的是蟋蟀,又名促织、蛐蛐,古往今来,文人对其吟咏不断。

南宋庆元二年(公元1196年),漂泊半生的姜夔移居杭州,并终老于此。是年秋天,这位名满天下的文学家、音乐家和好友张镃饮酒欢宴,听到墙壁里传来蟋蟀叫声,两位雅士便相约以此作词,给歌者演唱。两人先后成篇,张镃写出《满庭芳·促织儿》,姜夔写出《齐天乐·蟋蟀》。

张镃在词中回忆儿时斗蟋蟀的往事:“携向华堂戏斗,亭台小、笼巧妆金。”姜夔也在词的序言里写下当时斗蟋蟀的盛况:“好事者或以三二十万钱致一枚,镂象齿为楼观以贮之。”

千百年来,杭州人对蟋蟀的喜爱似乎未曾变过。老底子杭州人立秋之后,就会惦记着去花鸟市场,买几只鸣虫,听它们唱歌,这桩雅事又叫“听秋”。

杭州有这么一条巷子,依旧恪守着古老的时令与物候法则,“立秋”一到,随着头一批野生蟋蟀出街,人气也跟着旺了起来。说的是里仁坊巷,这是一条从南宋京城图延续至今的小巷子。短短一百多米的小巷子,一头是杭州古玩城,这里聚集着一帮玩蟋蟀的人,另一头是百年老店豫丰祥,巷子中间的居民楼当中还藏着全国首个园林主题图书馆。

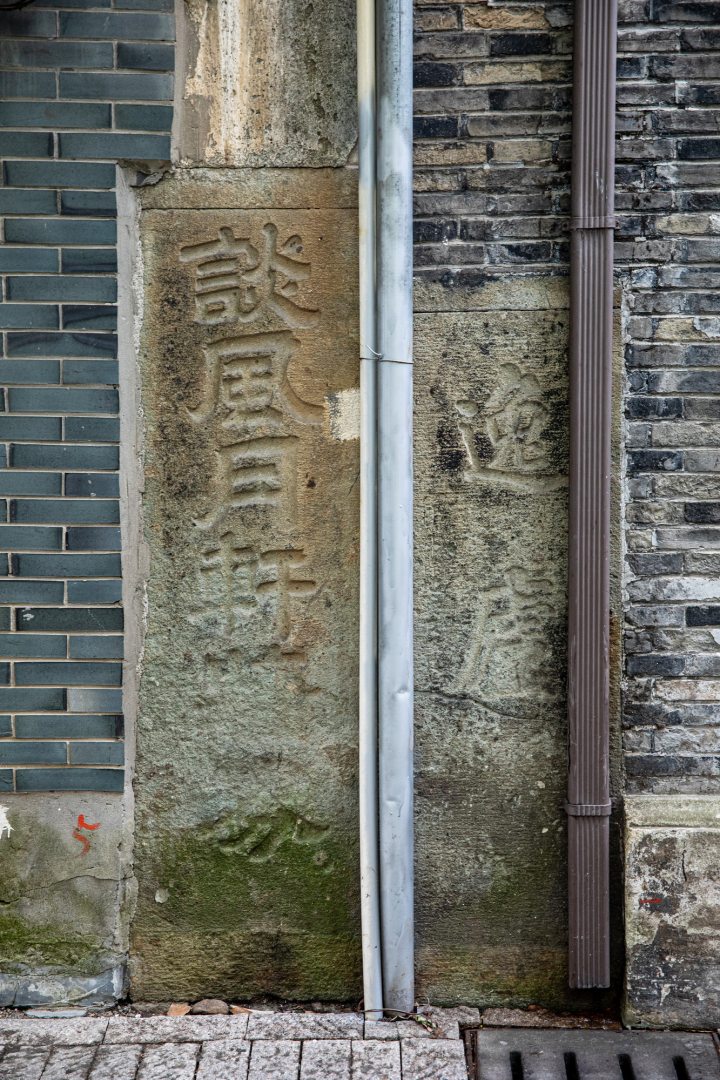

图书馆所在的建筑已有将近100年的历史,建筑外的墙角镶嵌着“谈风月轩”和“逸庐”两块老界碑,像是两位老者,讲述着一段段悠悠往事。

南宋京城图中就有里仁坊

“左二厢,里仁坊。”

这是《武林坊巷志》中关于里仁坊最早的记录,来源于《乾道志》卷二、《淳祐志》卷七。

杭州学者曹晓波在《南宋京城四图中的厢与坊》一文中说,“《乾道临安志》记载的杭州人口,已达五十五万之多,居住区也在逐渐扩大。为此,城内共细分了七个厢(不包括凤凰山上的‘宫城厢’),下辖六十八个坊,一坊辖一巷,巷子前后立有牌坊,坊名优雅,巷名却是原本俗名。”

到了1268年的《咸淳临安志》,“杭州人口已近百万,原本十二个厢的八十九个坊,又析为了九十六个坊”“左二厢,十八个坊,在现在的中山中路西侧”。而里仁坊就属于“左二厢”当中的一个。

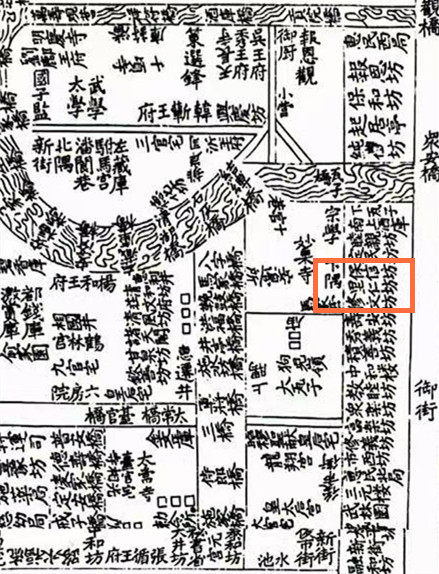

图片自《杭州古旧地图集》,南宋京城图局部,为南宋咸淳四年(1268)《临安志》附图,选自清同治六年(1867)補刊本

在南宋时,里仁坊巷名为“陶家巷”,明称保信巷,俗称剪刀股巷,晚清时里仁坊巷这个名字沿用至今。今天的里仁坊巷,东起中山中路,西折南连惠兴里,通惠兴路,西折北通仁和路,对岳王路,长180米。

说到里仁坊巷,可能很多人一下子说不出它的准确位置,其实这条巷子周围不乏“网红”地标,甚至步行一分钟就可以抵达,比如中山中路上的老底子糕团店江南春、邮电路上大排面特别出名的无名氏面馆,还有仁和路上的杭州老牌夜市——吴山夜市,沿着中山中路走到解放路口,就是百年老店奎元馆。

斗蟋在南宋成为“全民运动”

蟋蟀,俗称“蛐蛐”,是很有季节感的昆虫,所谓“鸣不失时,信也”。

蟋蟀虫卵,立夏后孵化,经七次蜕壳,立秋前后成虫,而后始有鸣翅。因此,古时蟋蟀也叫“促织”,又有“蟋蟀鸣,懒妇惊”的农谚,换作现在的话,就是听见蟋蟀的秋鸣,女人们才发现秋装、冬装要准备起来了。

蟋蟀雄虫能鸣善斗,且有逢敌必斗、败而不鸣的说法,被誉为“天下第一虫”。自古以来,上至皇帝下至百姓,都以观其打斗来获取乐趣,善斗的蟋蟀,又被称为“将军”。

据说斗蟋始于唐代,五代王仁裕的《开元天宝遗事》记载:“宫中秋兴,妃妾辈皆以小金笼贮蟋蟀,置于枕畔,夜听其声,庶民之家亦效之。”说的是到了秋天,宫中妃嫔们就会把捉来的蟋蟀用特制的小金笼圈养起来,放在枕边,夜晚的时候聆听“蟋蟀鸣奏曲”,如此看来,蟋蟀当时多半还是作为“鸣虫”赏玩。

真正让斗蟋成为“全民运动”的,是南宋宰相贾似道。他玩蟋蟀的事迹甚至写进了《宋史》,还被称为“蟋蟀宰相”。国难当头,他却痴迷钻研蟋蟀谱,写下世界上第一部研究蟋蟀的专著《促织经》。南宋时,葛岭的抱朴道院作为当时的御花园,被皇帝亲赐给了贾似道。明代笔记里记载,葛岭贾似道府邸遗址出土过贾秋壑款(贾似道号“秋壑”)蟋蟀罐。

有贾似道引领风气,南宋后期斗蟋可谓更加风靡。《西湖老人繁胜录》记载,“促织盛出,都民好养,或用银丝为笼,或作楼台为笼,或黑退光笼,或瓦盆竹笼,或金漆笼、板笼甚多。每日早晨,多于官巷南北作市,常有三五十火斗者,乡民争捉入城货卖……每日如此,九月尽,天寒方休。”《梦粱录》中也提到,京城中有一些“闲人”,在街市上“专为棚头,斗黄头,养百虫蚁、促织儿”。周密《武林旧事》记南宋晚期的杭州市集,已有专做促织儿、促织盆买卖的生意行当。

杭州话里还有一个词叫作“三枪儿”,也出自蟋蟀。蟋蟀辨雄雌,看尾部,雄的拖二尾,也叫“二枪儿”;雌的拖三尾,多出的一根为产卵管,所以叫作“三枪儿”。只有雄性蟋蟀才会发出声音,为了争夺食物、巩固自己的领地和占有雌性,“二枪儿”凶猛好斗。因此“三枪儿”在杭州话里,说的就是有点娘娘腔的男人。

杭州玩蟋蟀的聚集地

花鸟鱼虫,是文人趣味,也是传统雅玩。如今,杭州玩蟋蟀的聚集地便是里仁坊巷,从宫廷到街巷,这里多了几分市井民俗的鲜活气息。

玩蛐蛐的人,心里都有本日历。一进农历六月,就多少开始有点期待了,哪一天立秋,早已牢记在心,甚至今年的雨水如何,气温怎样,都要在心里过一遍,评估下今年蛐蛐能否长得壮硕。

蟋蟀盛出于立秋到处暑之间。还有老话说:“白露三朝出将军”,意思是“白露”节气后,蟋蟀越发老壮成熟,可以在斗局中小试其材了。

一位来自乔司的“撬子手”(蛐蛐捕手的职业称谓)说,立秋前三天,他带着今年抓到的第一批杭虫来到里仁坊巷口,这也意味着一年一度的虫季正式开始了。

这批蟋蟀是前一晚他戴着头灯,用网罩在蔬菜地里抓来的,大概五六十只,分别放在竹筒里,一端塞上棉花以便透气。当时这里还有些人在玩大棚蛐蛐。他说,这种人工养殖蛐蛐一年四季都有,但是真正玩虫的人,只认准立秋这一个节点,立秋之后厉害的野生蛐蛐才会慢慢出来。

家住天水桥的一位大伯,也是赶着立秋这段时间来这里挑蟋蟀。他说自己玩蟋蟀的年数“木佬佬”了,“来这里的人基本上从小就爱好,那个辰光这里楼房都没有。”大伯还说,等再过一段时间,山东的蟋蟀就要上了,还有河北石家庄的蟋蟀那也叫厉害,“我们都是随便养着玩玩的,其实真正养蟋蟀功夫深得很,养有养的味道,斗有斗的味道。”

蟋蟀罐打开,先观体格品相牙口,再用斗草挑逗,旁边的虫友也纷纷凑过来品评起罐子里的蟋蟀。伏天的早晨,暑热很快就起来了,但虫友们三五成群,聊得起劲,旁边有大伯说:“蟋蟀门道弄得灵清,那真的是能考上清华北大了。”

为什么这些蟋蟀爱好者会聚集在这个巷口呢?这就要说到与里仁坊巷相对的岳王路,这里曾经是杭州花鸟市场以及古玩的发源地,当年的岳王路花鸟市场名气很大,后来由于岳王路一带改造,摊主四散各地。现在杭州吴山花鸟城里的秋吟蟲行,就是当年从岳王路搬迁过来的。

岳王路花鸟市场早已不复存在,23层的东方金座拔地而起,周边的商业区越来越繁华,但是杭州人拨弄花鸟鱼虫的喜好却依旧在这里沿袭了下来,岳王路上至今仍有养鸟爱好者在双休日早晨聚集于此,大家提着鸟笼,笼子里有画眉、绣眼、石燕、文鸟等,找到地方把鸟笼依次排开,揭开笼衣,任笼中之鸟互相斗嘴,用嗓门与歌喉相互交流“鸟经”。

一百多米的里仁坊巷,就这样一头有虫鸣,另一头有鸟语,是消磨时光,也是虫友鸟友相会,多少有点老底子的腔调,自带闲散松弛。

“逸庐”和“谈风月轩”

讲完里仁坊巷的两头,再来讲讲巷子中间。

里仁坊巷17号,有一处石库门建筑,距离大门不远的东面墙角,还有两块相邻的界碑:“逸庐”和“谈风月轩”。

“逸庐”原本的主人吴逸卿,名翊清,字逸卿,浙江余姚人。民国时,邮政与银行、铁路并称为三只“金饭碗”,当时作为浙江省邮政管理局副局长的吴逸卿,财大气粗,先后向沈午亭、周補臣购地1亩8分7厘8毫,于民国19-20年(1930-1931年)间耗资数万银元兴建了逸庐,其中自用一部分,出租一部分。

从民国26年(1937年)起,金星锣鼓店老板周惠生租用其中的一间半开设金星乐器店;同年,王忠租用一间半开设和记麻袋店。1954年12月,吴逸卿将房产的大部分出手给杭州市电信局,只留约72.18平方米的建筑面积自用。

如今的逸庐,仍旧保存着入口处的石库门,这也让这栋小楼区别于周围民居,显得年代感十足,石库门上枋两侧置短柱,柱面雕嵌三道竖槽,柱外侧再施卷草纹装饰,上枋以上立简洁的山花。

再往里走,就能看到当年“谈风月轩”保留下来的一处建筑。

这里的门牌为邮电路16号,原来此处的房主为徐祖佑、徐祖洛两兄弟。据说徐家原为杭城的工商业者,在杭州经营丝绸产业,也开过南货店和米店等,徐家兄弟的父亲徐醴泉是清朝末年秀才,“谈风月轩”这一雅号,便是由他而来。

原本这处“徐宅”从邮电路一直延伸至里仁坊巷,至上世纪80年代,尚有砖木结构三层楼屋1栋,木结构平屋17间,计建筑面积约1619平方米。“七七事变”后,徐家离杭避难,此处房屋几经代管、租用。

现在保留下来的这栋旧屋,是1933年经历了一场火灾后重建的。原来的房屋为木结构,考虑到防火功能,徐家将外墙以灰色清水砖一顺一丁错峰上砌,建起了一座砖结构的“烧不掉的房子”,院子里还挖了口水井。虽然当年那口井已经找不到了,但如今仍能看到原建筑保留下来的老虎窗,窗角叠涩、拱形通气孔、屋檐下的三角形斜撑等,东侧碉堡式建筑当时也兼有瞭望作用。

国内首个园林主题图书馆

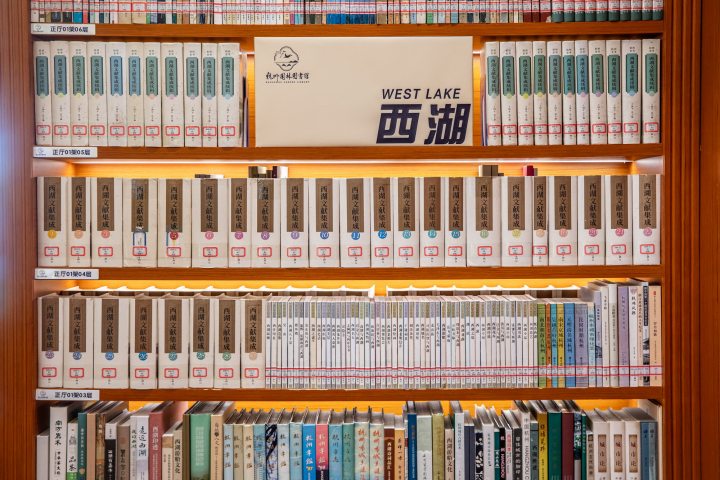

2023年3月,“谈风月轩”保留下来的这栋建筑,经过修缮,作为杭州园林图书馆对外开放。

杭州园林图书馆尽可能地保留了这栋百年历史建筑的原本格局,只在内部做了些功能性装修,外墙做了一些修缮。比如,遗留下来的史料里,这栋建筑一楼的正门上并无把手,所以现在图书馆的正大门依旧是传统样式的木门。

推门进入杭州园林图书馆,就能感觉到一种古典的静谧,落地的书架,光洁的地面,水晶吊灯,木质门窗和楼梯,都在述说着这里的年代感。

图书馆负责人朱女士介绍说,目前馆内藏书有两万五千册左右,绝大部分图书都来自风景园林界专家的捐赠。其中全国著名风景园林专家施奠东先生,捐赠了8599册珍贵的个人藏书、典籍与文献,直到现在风景园林界专家们还在源源不断地寄来很多赠书。

在建馆弁言中,施老总结自己其一是“树痴”,其二是“书迷”,除了将守护西湖的绿水青山视为自己的生命之外,他从小受大哥的影响,对书一直有所迷恋,早在北京读书时,休息天去王府井东安市场古旧书店便是他的业余爱好,工作以后,出差、出国,逛书店更是成了职业病,几十年来积累下了一些书籍,全部都捐赠给了图书馆。

其中就包括施奠东上大学时的教材,他主编的《中国大百科全书》的条目,《世界名园胜境》丛书的手稿,以及一些名家赠送的书籍,比如金庸和琼瑶赠送的两套小说集。

朱女士说,“风景园林其实是一个大学科,就好比你要建一个古典园林,必须对历史、地理、植物、园艺、建筑、艺术,哲学,甚至文学都有了解,馆内的图书因此也有十大类目,都是围绕风景园林来的。”

低调开馆的杭州园林图书馆,所处的位置也有点大隐隐于市的感觉,坐在这栋百年老建筑化身的图书馆里,你可能抬头看到的就是四周的居民楼。可有人说,这里是书香不怕院子深;有人说,这里恐怕是杭州最安静的图书馆;也有人说,这里是藏在民国小楼里的“i人天堂”。

这就是里仁坊巷,这条从南宋延续至今的小巷子,有市井趣味,有书香气息。早上玩蛐蛐,遛鸟的人逐渐散去;有人跨过逸庐的石库门,走进谈风月轩的小楼,坐在安静的杭州园林图书馆里,一待就是一整天;等到入夜,华灯初上,旁边仁和路上吴山夜市出摊,邮电路上烧烤店和夜啤酒的音乐响起……

仿佛姜夔当年饮酒作词聊蟋蟀的那个夜晚,就在昨天。