从“逃生时间”变为“绝对安全” 热失控后5分钟内乘员舱不得出现可见烟气……电动汽车电池新国标公布 明年7月实施 专访中汽研专家解读新标准

都市快报讯 日前,工信部公布强制性国家标准GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,将于2026年7月1日起开始实施。

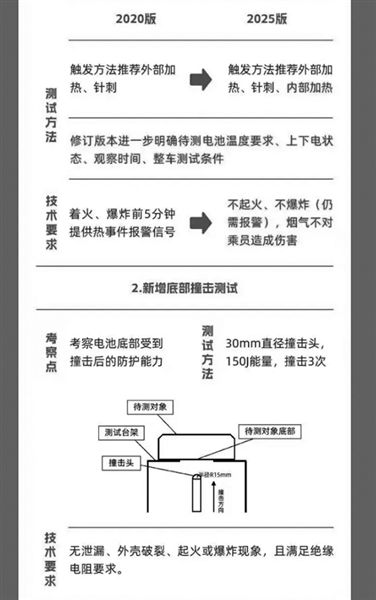

据了解,本次修订进一步明确待测电池温度要求、上下电状态、观察时间、整车测试条件,技术要求从此前的着火、爆炸前5分钟提供热事件报警信号等,调整为不起火、不爆炸(仍需报警),烟气不对乘员造成伤害等;新增底部撞击测试,考察电池底部受到撞击后的防护能力;新增快充循环后安全测试,300次快充循环后进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸等。

此外,修订版本明确本标准适用于电动汽车用动力电池,即非驱动类电池不适用;完善绝缘电阻要求,增加包含交流电路电池系统绝缘电阻要求;提升挤压测试要求,增加绝缘电阻相关判定条件。

都市快报一直关注新能源汽车使用安全问题。从去年开始针对深圳地下车库负四层以下禁止充电、浙江消防针对新能源汽车地库起火实战演练最新战法,都进行了连续报道。

今年3月29日,一辆小米SU7汽车在枞阳高速发生碰撞后爆燃,造成车内3名女生身亡,也引发了全国的关注。

这次动力电池强制新国标,对新能源汽车用车安全意味着什么?

昨天,记者专访了中国汽车工程研究院高级专家赵志伟博士。

据介绍,中国汽车工程研究院的专家曾参与了2025版新国标的制定。

新国标全面提升安全标准

从“逃生时间”变为“绝对安全”

要求乘员舱内不得出现可见烟气

赵志伟博士向记者介绍,2025版新国标最主要的修改点之一,是对于热扩散测试的修订。

2020年工信部发布的GB 38031—2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,是我国电动汽车领域首批强制性国家标准之一,与其相比,2025版新国标提高了热扩散测试等试验项目技术要求。

热扩散安全要求全面升级,安全标准从“逃生时间”变为“绝对安全”。

2020版国标要求电池热失控后5分钟内不起火、不爆炸(需提供报警信号),2025版新国标则要求触发单体热失控后,电池包或系统需在至少2小时观察期内不起火、不爆炸,且所有监测点温度≤60℃。

赵志伟博士说,这一变化,将电池的安全防线从被动逃生转向主动风险阻断,要求电池系统具备多层级热失控防护能力。

其次是烟气控制强化。

2025版新国标新增规定,在热失控报警信号发出前、后各5分钟内,乘员舱内不得出现可见烟气,以避免乘员因吸入有害气体造成二次伤害。

另外,新国标还新增了电池底部撞击测试、快充循环后安全测试。

重点考察电池底部受到撞击后的防护能力,要求无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象,且满足绝缘电阻要求。

赵志伟博士介绍,近年来,新能源汽车底部撞击导致动力电池起火的事故时有发生。

目前行业内广泛认可的底部碰撞工况分为两类,刮底和托底。

刮底工况对应车辆正面撞击障碍物的场景,托底工况主要是对应飞石、地面障碍物等异物从车辆下方撞击的场景。

另外,新国标在电池快充技术上,新增了快充循环后安全测试——电池在300次快充循环后,进行外部短路测试,要求不起火、不爆炸。

根据标准实施时间表,新申请的车型于2026年7月1日起执行新标准,已获批车型过渡期至2027年7月1日。

行业调查:已有78%的企业

具备“不起火、不爆炸”技术储备

2019年,国家市场监督管理总局在全国率先建立了新能源汽车火灾事故报告制度。

截至2024年6月,我国实施新能源汽车召回387次,涉及车辆约701.7万辆,其中涉及动力电池可能导致火灾风险的召回有65次,涉及车辆44万辆。

自2019年至2024年9月,国家市场监督管理总局共收到新能源汽车火灾事故报告1630余例。

因此,对于2025版新国标的出台,多位从事电动汽车行业的人士表示,肯定是好事。

“以前的标准是规定了用户脱困时间,而新标准直接要求热扩散不起火、不爆炸,这对消费者来说,是很大的安全保障。”

快报记者注意到,工信部关于2025版新国标公布的编制说明中指出,随着新能源汽车保有量快速增加,电动汽车起火事故仍时有发生。

通过对近年来电动汽车安全事故的经验总结,有必要修订完善GB 38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》,进一步提升安全要求。

编制说明强调,“筑牢动力电池安全底线,维护消费者生命财产安全”。

其中还提到,从行业调研问卷反馈情况显示,截至2024年2月,已有78%的企业具备“不起火、不爆炸”技术储备。

基于上述情况,研究组一致认为,将热扩散要求提升至“不起火、不爆炸”具备技术可行性。

固态电池等新技术可能迎来利好

业内人士指出,2025版新国标的升级,标志着中国动力电池安全进入“零容忍”时代,预计将推动行业集中度提升,加速固态电池等安全技术的商业化进程。

相较于传统液态锂电池,固态电池的安全性被认为有显著提高。

固态电池采用固态电解质彻底取代液态电解液,从根本上消除了传统锂电池因电解液易燃性导致的燃烧或爆炸风险。

固态电池在极端场景下,即使遭受穿刺、挤压或剪切破坏,固态电解质不会像液态电解液一样泄漏或挥发,避免了可燃物暴露引发的连锁反应。

另外,固态电解质的分解温度可达400℃-1000℃,高温下仍能保持稳定。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高表示:“在理想状态下,固态电池具有高能量密度、高安全性和长寿命等显著优势。”

今年2月15日,在第二届全固态电池创新发展高峰论坛上,欧阳明高表示,当前全固态电池的技术路线,要聚焦以硫化物电解质为主体电解质,以能量密度400瓦时/公斤、循环寿命1000次以上为性能目标,确保2027年实现轿车小批量装车,2030年实现规模量产。

赵志伟博士向快报记者表示,关于固态电池的发展时间线,当前行业内的预期比较一致——

2027年是示范应用阶段。比如用50辆或100辆安装固态电池来跑专车,作为示范性车辆。

2030年左右,可能才能真正实现量产,具备大规模装车水平。

虽然2030年具备大规模量产装车水平,但还要综合考虑成本因素,慢慢把渗透力逐渐提升,应该还是需要很长一个过程。