大学生团队研发AI隐患排查系统 助力校园安全管理

“为提升实验室安全管理水平,今年年初学院发布了《中国计量大学能源环境与安全工程学院实验室安全违规事项负向积分与责任追究办法(试行)》,但是在检查的过程中发现,做实验的老师和同学很多都不是从事安全领域的工作,对安全隐患仍然判断不准,自从用了这个AI查隐患系统,感觉心里踏实多了。”中国计量大学能源环境与安全工程学院实验室主任张维刚说。张维刚口中的AI系统,是一套基于多模态AI大模型的智能隐患排查系统,其研发团队是一支由11人组成的本科生队伍。

学生自主研发,构建智能预警系统

该研发团队的学生来自中国计量大学和杭州电子科技大学,涵盖了安全工程、通信工程等专业。“近年来,AI技术火遍全国,我们就萌生了利用AI识别校园安全隐患,提升校园安全水平的念头。”团队成员、中国计量大学安全工程专业的罗堃说,特别希望能用自己所学,为校园安全稳定出份力。

团队首先将研究目光定位于平安校园建设中的重要环节——实验室安全。然而,研发过程并非一帆风顺,实验室中存在危险化学品、特种设备、高温设备、致病微生物等众多危险源,还有学生误操作、防护不到位等隐患情况,隐患类型多样,实验室环境条件复杂。

根据学院的安全隐患排查制度,实验室安全隐患包含危化品、废弃物、气瓶压力容器等13个类别,研究团队把13类隐患对应的现场照片进行分类整理,并对隐患进行描述,共描述隐患200余条。在整理隐患过程中,团队面临的核心挑战在于如何将实验室复杂场景中的隐患特征精准转化成大模型可识别的语言。

“初期尝试中,我们发现‘插座未固定’此类较为明显的现场隐患非常容易识别,但是‘危化品台账药品记录与实际不符’此类隐患的识别较为困难。”罗堃说。在指导老师的帮助下,团队将隐患类别进一步遴选为现场隐患和管理类隐患,现场隐患可精准描述并识别,而管理类隐患需要采用多图片结合的方式识别。最终实现了模型在实验室现场场景测试中保持95%以上的稳定识别率。

从初期的简单隐患识别,到综合风险识别;从实验室场景的初步验证,到覆盖危化品管理、特种设备巡检等6大场景的跨域应用,团队历时半年,最终成功研发出具备环境自适应能力的 AI 智能隐患排查系统。

AI赋能安全,实现三大核心功能

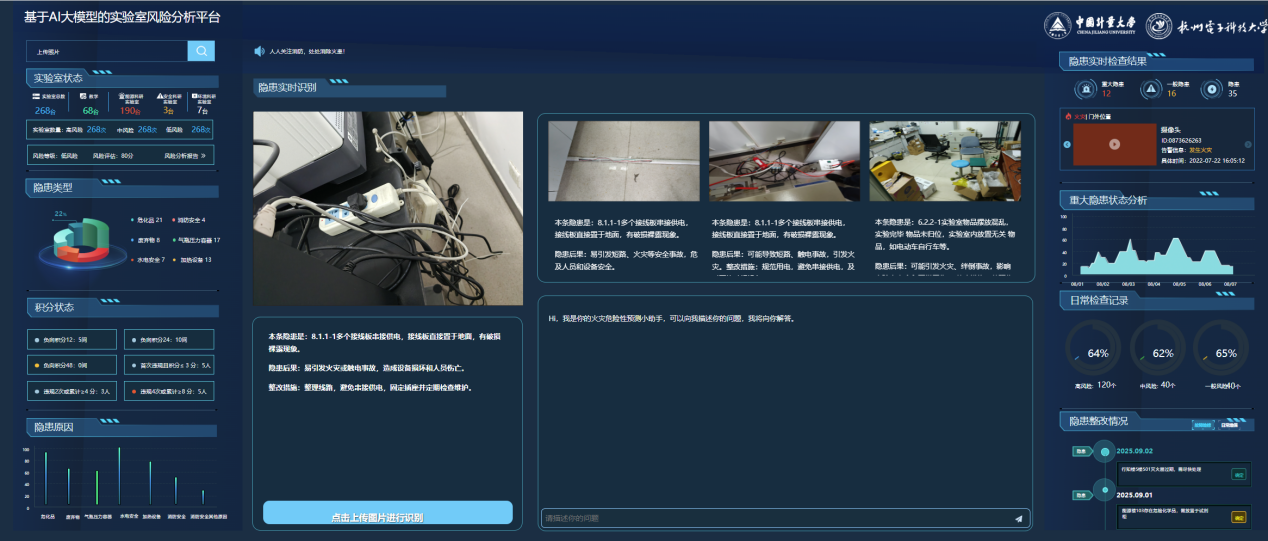

该系统依托中国计量大学“8+X”平安校园预警体系,融合高精度图像识别与物联网技术,实现了智能隐患识别、知识库动态更新、二次开发权限开放三大核心突破,为校园安全管理装上“智慧大脑”。

“在智能隐患识别上,该系统展现出优异性能。以实验室危化品管理场景为例,它能迅速判断危化品摆放是否合规、有无泄漏风险。”张维刚介绍,以往危化品摆放的检查只能靠实验室老师人工操作,耗时费力还易遗漏,如今系统瞬间识别,准确率高达95%,既给老师减负,又提升了安全系数。

知识库动态更新功能让系统持续“自我成长”。它能定位隐患地点、类型,总结隐患分布规律和常见隐患,进而提出管控建议,助力管理者优化安全策略。

开放二次开发权限则为学生开辟“实践天地”。系统提供模块化代码框架,开放二次开发权限。使用该系统的学生可依需求调整参数、训练子模型或接入传感器数据,开发个性化预警功能;配套的虚拟仿真测试环境与实训案例库,也为学生提供了更为丰富的实践资源。

“AI+安全”协同育人,助力校园安全管理

目前,该系统已基于其开放的接口用于中国计量大学能源环境与安全工程学院学生实践及教学工作中,帮助同学们将学习到的安全知识、AI知识等应用于实际。“之前我对AI技术的理解还停留在理论层面。通过平台的二次开发功能,我们可以把自己的想法和自己做的算法融合进去。这种结合让我对 AI 技术的应用有了更深刻的理解。”中国计量大学陈佳丽在使用了系统后说。

系统在校园安全管理中也发挥着不小的作用。作为中国计量大学“8+X”平安校园预警体系的重要组成部分,该系统实现了AI赋能校园安全管理,形成“AI+人防+技防”三位一体的智慧型事前预警体系,推动校园安全治理模式向事前预防转型。团队成员、杭州电子科技大学通信工程学院本科生吴昊负责后期信息化集成,他说,能够将电子计算机、人工智能、电子信息等技术与安全管理专业深度融合,并针对安全管理领域开发出实际应用系统,真正服务于校园安全管理,这让他非常自豪:“这不仅是一次技术实践,更是为社会创造价值的机会。”

此外,该系统还吸引到了企业的关注。“我们与一些企业进行了接洽,他们对系统的应用前景非常感兴趣,认为这套系统在企业安全管理中也能发挥重要作用。”团队指导老师黄冬梅教授说。未来,团队计划完成手机端开发,并结合人工智能技术实现自动巡查、隐患自动识别、自动上报、督查整改的功能。此外,还有望实现重点区域毫秒级预警响应和智能联动处置,显著提升校园安全管理的主动性和运行效率。

“在安全科学与工程学科与校园安全的深度融合中,中国计量大学不断探索创新,实现双向赋能,构建了教科人一体化典型范式。这一创新模式不仅提升了校园安全管理水平,更为安全学科建设注入了实践活力,形成了教育与应用相互促进的良性循环。”中国计量大学副校长王迪钊说。