懂技术的深度,更懂创业者的温度 钱塘智慧城靠什么半年招引10余家机器人企业?

绘图 王璟

杭州日报讯 “相较单一的人脸识别,多模态技术能否突破环境干扰瓶颈?”当招商专员张克朋精准抛出问题时,熵基科技总经理助理唐双眼睛一亮:“我们需要的就是懂技术的合作伙伴!”

这段发生在熵基科技会议室里的对话,折射出钱塘智慧城招商团队从“技术小白”到“产业专家”的蜕变。而这场自我革命的“破壁行动”,始于半年前——“机器人技术专业性强,众多专有名词晦涩难懂,这给我们与企业的沟通带来极大挑战。”因此,在将机器人产业列为重点招商方向之初,钱塘智慧城管委会招商服务中心主任沈杰便要求团队打破机器人技术术语的壁垒,迅速掌握产业逻辑,打造一支 “懂机器人”的专业招商队伍。

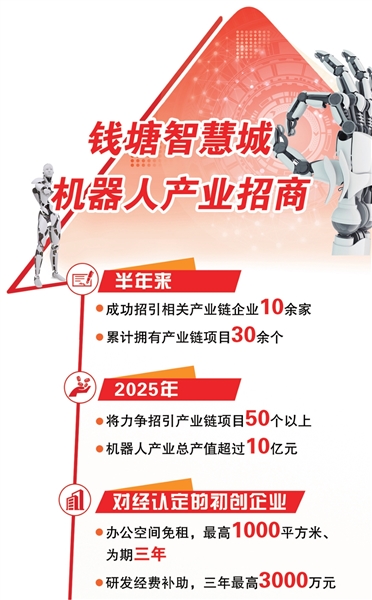

半年来,招商团队从零起步,整理出一份产业链图谱,并成功招引机器人相关产业链企业10余家,智慧城也累计拥有产业链项目30余个。

从产业链图谱到精准布局,解读“招商密码”

国内人工智能产业蓬勃发展,杭州作为人工智能领域的先锋城市,在这一赛道上持续领跑。如何发掘优质机器人项目,这对钱塘智慧城的招商团队来说是首个难题。

沈杰介绍,机器人产业大致可划分为三类赛道:其一是本机机器人;其二是核心零部件领域,涵盖传感器、电机、芯片等硬件以及算法系统;其三是完整的机器人系统,涉及硬件、算法和操作系统等方面。“据我们调查,当下多数集成产业对高精度核心零部件需求旺盛,聚焦核心零部件企业开展招商引资,无疑潜力巨大。”沈杰打了个比方,机器人产业如同下围棋,核心零部件就是棋眼,必须抢先落子布局。

确定产业方向后,招商团队开始构建产业链图谱,梳理机器人产业链上中下游各个环节的分布和关系结构,立足本地产业基础,列出推荐招商企业与重点关注企业,同时不错过任何一个招引机会。有一次,在得知东方电子商务园的熵基科技有扩张意向后,钱塘智慧城招商团队迅速行动。面对对方在选址上的犹豫,上城区委常委、副区长、钱塘智慧城党工委书记孔德君带队,专门到东莞与集团高层进行交流,还提供针对性的员工人才匹配服务,极大地增强了双方产业理念的契合度,最终促成合作意向。

在日前举行的智能机器人产业园开园活动上,上市企业熵基科技旗下的全资子公司熵云脑机(杭州)科技有限公司(简称“熵云脑机”)正式签约入驻,将打造企业的全球第五大研发中心。“智慧城的招商团队不仅在专业度上表现出色,同时他们的产业理念与我们契合,能够深入理解我们的业务需求。”企业负责人说,这里懂技术的深度,更懂创业者的温度。

从三年免租到资本助力,构建“雨林生态”

如果说精准招商是破局之矛,那么生态构建就是固本之基。

“我们通过半年的深度调研,精准把握机器人企业全生命周期需求,构建起要素定向匹配的产业培育体系。”钱塘智慧城管委会相关负责人介绍,机器人企业多为初创型公司,盈利能力较弱,承担房租能力有限,为此他们特地将大科园3号楼改造成为机器人产业园。其中在政策方面,专项出台智慧城机器人产业园及智能制造政策。

针对机器人企业轻资产、重研发的行业特性,智慧城创新推出“梯度扶持计划”:对经认定的初创企业实施最高1000平方米、为期三年的办公空间免租政策,同步提升研发补助力度至三年最高3000万元,让企业实现从“拎包入驻”到“轻装研发”的无缝衔接,这相当于为企业省下三年代谢周期的发展成本。

依托毗邻玉皇山南基金小镇的资本优势,智慧城还搭建起“路演+定向投资”的资本桥梁,通过每半月举办融资对接会,联合中兴新、安丰创投等12家战略合作机构参与招引项目的投资,确保优质项目不错过。

“我们构建了机器人产业发展的‘雨林生态’,初创期侧重政策赋能,成长期嫁接产业基金,成熟期匹配定制化空间。针对特殊生产需求,再特别规划5万平方米的标准厂房,全方位满足企业发展需求。”沈杰介绍,从企业落地开始,他们就实施了“一对一”专人服务,从最早的注册落地、场地选址,再到政策匹配、业务嫁接、困难解决等,实施全生命周期的服务,秉承“无事不扰,有事必到”的原则,开展亲清政商关系。

2025年,钱塘智慧城将力争招引机器人产业链项目50个以上,机器人产业总产值超过10亿元。这片“数字雨林”,正以生态之力孕育着智能机器人产业的参天大树。