一碗豆浆“捣”江湖,游埠豆浆为什么突然火了?

01

游埠豆浆为什么突然火了?

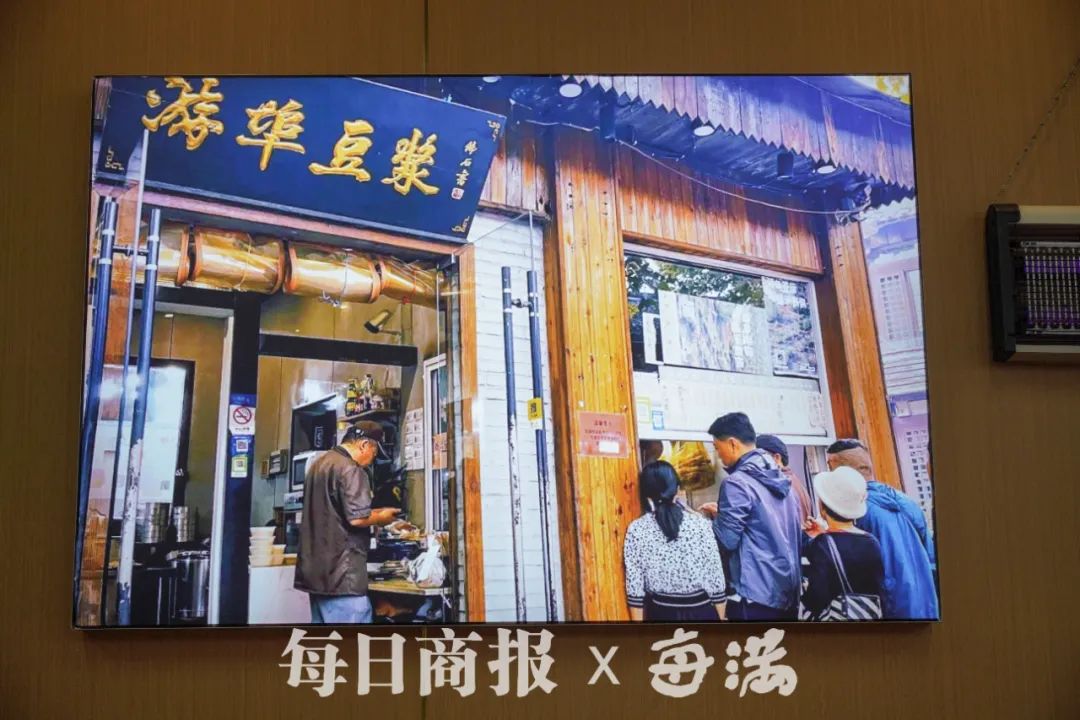

清晨5点,天色微亮。湖墅南路488号的“游埠豆浆”已灯火通明。50岁的叶军穿着厨师服,将第一锅现磨豆浆倒入保温桶。门外,几张熟面孔让叶军心头微热。“老叶,还是老三样!”烧饼、油条、豆浆组合成的三件套是叶军从1992年开店起便定下的套餐组合。

实际上,在杭州,游埠豆浆店远不止叶军的门店,更多由五湖四海的生意人开出的游埠豆浆店正如雨后春笋般出现,不仅在主城区,就连建德、淳安等地也出现了游埠豆浆的踪影,一家家风格迥异的游埠豆浆店的出现,让人们在感到熟悉的同时又感到一些疑惑,“游埠豆浆大火?”

开业首日老顾客频频登门

“恭喜恭喜,新店开门!”大年初五一大早,叶军新开的游埠豆浆分店就迎来了一波又一波老顾客。他们中有城隍牌楼的老邻居,有吃了叶军十几年豆浆的老朋友,也有被奶奶领来尝新鲜的小朋友。对于叶军来说,这是他三十三年豆浆生意的又一个新起点。

叶军这次的店面开在一条小巷里,对于这个店面,他坦言有些难找。“现在我正在向城管部门申请,能不能在巷口装一个广告牌,让更多来找我的老顾客能找到。”对于叶军的顾虑,老顾客也出言安慰。“酒香不怕巷子深,只要你味道不变,价格实惠,再远也会来支持你的。”

事实也是如此。就在叶军新店开业的当天,有两辆上海牌照的汽车停到了叶军店旁的小区里。“我们都是看了央视的节目才来的,游埠太远,杭州这家感觉可以的。”

游埠豆浆自带超级流量

当叶军与一张张老面孔打招呼时,200公里外的兰溪游埠镇同样人声鼎沸。清晨的早茶街正迎来春节后第一波游客高峰。木桌沿街排开,豆浆、鸡子馃、肉沉子的热气与吆喝声交织。这座千年商埠,因“江南第一早茶”的名号成为文旅新宠。2024年,游埠古镇游客量突破300万人次,带动全镇餐饮收入增长45%。

“游埠豆浆是早茶文化的灵魂。”当地非遗传承人杨师傅说。凌晨3点,他需磨完50斤黄豆,“豆子选兰溪本地的,石磨转速不能快,否则豆腥味重”。

游埠豆浆的出名不仅仅因为味道好,还因为多家媒体的关注,就在今年春节期间,央视的镜头对准游埠镇。杨师傅手中的肉沉子等游埠本地美食让电视机前观众们的食欲大增。也正是在那段时间,“游埠镇”的搜索量暴涨600%,甚至有上海游客专程驱车3小时打卡。

然而,流量亦是一把双刃剑。作为游埠豆浆最早生根发芽的外地市场,杭州的游埠豆浆店也开始井喷。叶军在中山南路的原址被房东挂上“装修升级”横幅,新经营者卖起速溶豆浆;社交媒体上,“游埠豆浆加盟”广告铺天盖地,加盟费从5万到20万元不等。“我从未开放加盟,这些店和我毫无关系。”叶军无奈说道。

近60家游埠豆浆店在杭州“捣”江湖

据不完全统计,如今在杭州打着“游埠豆浆”旗号的店铺已近60家。这些店的门上一般都挂着“游埠豆浆”的木质招牌。浣纱路上,一位游埠豆浆店的老板自称师从兰溪老师傅,菜单却添了咖喱牛肉饼。“杭州肯定比兰溪要洋气,加点年轻人喜欢的东西,完全是市场需要。”在西湖边,另一家挂着“游埠豆浆”招牌的店里则将豆浆装入精品马克杯里,单价涨至15元。“名字一样,味道千差万别。”一位消费者抱怨,“有的店连葱油饼都发不起来,像吃纸板。还有的店里油条用的是预制的,完全不是游埠的口味。”

在叶军看来,在杭州的游埠豆浆招牌是咸豆浆,这种豆浆不同于一般的甜豆浆,而是加入了酱油、油条、葱花等调料,形成了独特的咸味豆浆,这种独特的口味使得游埠豆浆在众多早餐店中脱颖而出。“33年前,我来杭州开第一家门店的时候,杭州人爱吃的烧饼还是圆形的,对于游埠的方形烧饼不太接受,后来大家发现方形烧饼夹油条更方便后,游埠的烧饼才在杭州推广。”而对于当下不断出现的游埠豆浆店,叶军也开始增加新品。“我现在这个店里除了三件套之外,还有肉沉子等游埠本土的美食和点心,这些在之前的门店里都很少出现,我也希望能通过这些游埠传统小吃来增加店里的客单价和人气。”

“现在我知道的由游埠镇人开的游埠豆浆店的确有不少,但还有一些我就不知道了。”对叶军而言,游埠豆浆的火爆是“甜蜜的负担”一面是家族手艺的传承压力,一面是市场扩张的诱惑,还有商标纠纷的隐痛。他的新店墙上挂着一幅字——“豆浆厚道,人心莫薄”,这或许正是传统小吃现代转型的隐喻。

当市井美食撞上资本与流量,游埠豆浆的“出圈”之路,恰是中国小吃产业化的缩影。能否在扩张中守住本味,在竞争中厘清规则,将决定这碗豆浆能否从“网红”走向“长红”。

02

谁是游埠豆浆背后的推手?

豆浆、油条、烧饼,早餐老三件,体现的是一个城市的烟火气。

下午两点,叶军店里逐渐安静下来。利用难得的空闲时间,他聊起了游埠豆浆的现状,他透露,现在杭州那么多游埠豆浆店,其中大多数是兰溪人在开,但也有一些是安徽人、福建人开的,还有一些是各家游埠豆浆店里的学徒搭伙拼凑起来的。“我店里的帮厨在萧山以他的姓开出一家游埠豆浆,学徒阿强也在余杭找合伙人一起开店,还有之前在店里帮了三个月忙的小胡也和别人一起开了家游埠豆浆店。这些店味道好不好,我不知道,但他们手艺学没学到位,我还是了解的。”

游埠豆浆店越开越多的背后,是人们对有“根”的土味小吃青睐有加,更有资本推动下餐饮行业的变局。

游埠豆浆成流量密码

开店门槛低

游埠豆浆江湖混乱的源头是一场持续八年的商标拉锯战。叶军记得那是2016年,当时有一位兰溪同乡抢先注册“游埠”商标,2018年注册成功。这让叶军不得不做出应对。“我现在在店门前的石碑上写着叶军豆浆,今后我的新店也都会用这个牌子。”而叶军的无奈却是更多人的机遇。在杭州,以陈氏、李氏、孙记、张记等为名号的游埠豆浆正在遍地开花。在滨江区建设四路附近,两家游埠豆浆店的距离仅为650米。“那些游埠豆浆店的门槛比较低,一个门面,三四个人,前期投入二三十万元就行,我很担心这些店会不会把游埠豆浆的招牌砸了。”

而对于杭州越来越多游埠豆浆店的情况,有些经营者却觉得并无大碍。“这几年随着游埠早茶文化的不断发展,越来越多的人在杭州开起了类似的店铺,有的是老乡来杭州打拼,也有很多是学了手艺的人,更多人参与进来,应该更有助于擦亮游埠小吃的金名片,店多隆市么。”

拒绝了十几次资本邀约

“豆浆将军”遇到资本狙击

如果说改名是无奈之举,拒绝资本进入,一直坚持手工制作则是叶军对于产品质量的要求。这位被老客戏称“豆浆将军”的中年男人透露,他已经拒绝了不下十次资本邀约。从15岁就开始跟着师父做游埠豆浆的叶军对手艺看得极重。也正是这份手艺让深圳香格里拉酒店以六位数培训费请叶军夫妇传授手艺。

实际上,叶军的手艺也的确值钱,他透露:“之前有几个台州人要投三百万元拉我开连锁,让我占股四成,但我没同意。我说钱是好东西,但豆浆要现磨,油条要手搓,快不起来。”他拍了拍发福的肚腩,笑得像一尊弥勒佛。

然而叶军引以为傲的手艺和一直遵循的慢成长却正在被资本的“快”打破,随着越来越多的资本入局,包括游埠豆浆在内的餐饮品牌都受到了冲击。在一个名为加盟星的网站里,游埠豆浆已经成为特许加盟的项目。该项目介绍显示,作为连锁店,游埠豆浆已经拥有了成熟的运营模式和成功的经营案例。加盟者可以依托品牌的知名度和影响力,快速打开市场,降低创业风险。同时,游埠豆浆总部还会为加盟商提供全方位的培训和支持,帮助加盟商快速上手并取得成功。对于这份加盟项目,叶军表示,从未听说过游埠豆浆总部这一说法,也从未启动过加盟模式。

游埠豆浆破局之路

还在于老百姓的舌尖

去年12月,兰溪组建了由市场监管局、美食中心、游埠镇(餐饮行业协会)、专业技能人员、杭州商会小吃专委会等相关人员组成的评审小组,还成立了“游埠小吃门店增值化服务小组”。根据摸排,杭州挂有“游埠豆浆”“游埠”等字样门店共有57家,其中97%以上都是兰溪或者游埠本地人在经营制作,仅有两家的经营者是非兰溪籍。目前已经制订门店评审标准,对在杭“游埠豆浆”“游埠”小吃店开展评审认证,并对符合条件的店铺给予“兰溪日子”标识,放置于醒目位置。对不符合条件的部分门店,组织开展专场培训班,提升在杭游埠美食店的经营管理水平。

兰溪美食发展中心主任许岚展示了一份雄心勃勃的计划,建立中央厨房统一配送原料,推行门店形象、餐具、服装等“八统一”标准,甚至将游埠豆浆制作纳入“浙派工匠”评定体系。但对于叶军而言,最紧迫的战场仍在市井之间。他的新店墙上贴着一张泛黄的照片——1992年的城隍牌楼巷,少年叶军站在煤炉前炸油条,背后是排到巷口的队伍。“现在满街都是游埠豆浆,可老客们说,吃不出当年烫嘴的滋味了。”他擦了擦汗,将一勺滚烫豆浆冲进放了虾皮的粗瓷碗。游埠豆浆的江湖早已超越地域与手艺的范畴,成为传统小吃现代化转型的试验场。叶军们坚守的“慢”,与加盟商追逐的“快”,构成一枚硬币的两面:一面是市井烟火的温度,一面是商业世界的残酷法则。

兰溪的评审小组能否为这场混战画上句号?答案或许藏在食客的选择里。正如一位老杭州在叶军店里的留言:“喝过百家豆浆,最念这一口烫舌头的厚浆——钱能买招牌,买不来舌头记性。”

03

野蛮生长的“地方美食”怎样把根留住?

凌晨四点,万塘路上的缙云烧饼店“蟠龙戏珠”的灯箱亮了起来,老板熟练升起烘炉。他从冰柜里拿出拌好的馅料,包进了面饼中。再过半个小时,第一批晨练的顾客就会出现。同一时间,在西班牙马德里乌谢拉区街头,一家同样挂着“蟠龙戏珠”LOGO的缙云烧饼店里,华人厨师正熟练地将从缙云老家运来的缙云菜干填入面饼。这些菜干跨越了7时区,相隔一万多公里。在全球30多个国家,“蟠龙戏珠”的LOGO都意味着缙云的味道,也都代表着根的气息。

实际上,在一代又一代地方美食汇聚的背后,越来越多的人在杭州吃到了来自老家的地道美味,地方美食如何能将根深植于美食中,靠的是手艺,更是巧思。

传统手艺的多种绽放

体现的是技艺与时代的结合

凌晨四点的“兰溪手擀面”后厨,是工业化时代罕见的场景。师傅们用直径80厘米的陶盆和面,木杠反复碾压面团,案板上的摔打声持续五小时不停。“机器压面能省三倍人力,但手擀面要的就是这种不均匀的气孔。”陈小兵掀起案板上的湿布,露出粗细略有差异的面条,截面像极了树木年轮。

这种反效率的坚持,在数据层面得到印证:单店日销900碗的规模,却始终未引入中央厨房;三家门店铺均面积不超过50平方米,翻台率控制在日均5轮。“有投资人算过账,说我们坪效比连锁店低40%,但老客复购率高出两倍。”陈小兵摩挲着沾满面粉的围裙,语气里带着手工业者的骄傲。政府的补贴政策曾让他陷入纠结。兰溪市为推广“兰溪牛肉面”品牌,对挂牌门店给予最高10万元补贴,但陈小兵坚持在招牌保留“手擀”二字。“牛肉面是产品,手擀面是手艺,就像龙井茶和炒茶技艺的关系。”这个比喻背后,藏着地方美食的文化密码:当品类成为公共品牌,工艺才是独家秘方。

而在两公里外的万寿亭街,重新回归的“楠哥煎饺”门前排起长队。创始人泮崇芳将铁锅转得飞快,油花裹着焦香升腾,两百个煎饺七分钟即被抢空。与陈小兵不同,他坦言“不排斥合作”,但始终把品控攥在自己手心。他将这种平衡术具象为铁锅里的哲学:“冷冻水饺能铺满超市冰柜,但焦脆的‘菊花底’,只有现煎现卖才出得来。”当他七分钟卖空两百个煎饺时,缙云烧饼正通过冷链技术进入家庭餐桌。传统味道的容器,正在裂变为工业化流水线与手作工坊的双生子。

“非遗技艺不是锁在保险柜的文物。”将缙云菜干卖遍全球的浙江菜味居农业开发有限公司负责人赵风亮说。“我们希望更多的人能爱上缙云烧饼,但我也相信各地消费者有选择自己喜爱的菜干的权利,未来我们还会研发可以加热即食的缙云烧饼,并销往全球。”

效率与传统的对决

难分谁对谁错

当缙云烧饼在全球扎根之时,杭州煎饺江湖则在泮氏兄妹的传奇故事中继续上演。1998年从大学路8平方米档口起步,到如今各自执掌多个品牌,他们的选择构成传统小吃转型的“对照组”。

妹妹泮芳春的扩张路径充满现代商业智慧。5家直营店配备标准化后厨,高峰期单店日销3万只煎饺,肉馅配方精确到克。“和资本合作就像请专业管家,但保险箱钥匙得自己拿着。”她展示着冰柜里的定制肉馅,包装袋上印着“泮氏专供”的钢印。这种“有限开放”策略,让品牌在半年内新增三家门店。

哥哥泮崇芳则选择另一种活法。新开的万寿亭街门店延续着大学路时期的经营哲学,每日现绞肉馅、每锅200个的手作节奏,甚至保留着1元/只的百姓定价。“有人算过成本,说我们每只煎饺利润不到1角,但这就是老杭州的味道。”他指着墙上的老照片,上世纪八十年代的煤炉铁锅与如今的电磁炉并置,构成时空折叠的隐喻。这对兄妹的殊途同归,揭示传统美食的生存辩证法:标准化与手工感并非对立面,关键在于找到“可复制的不可复制性”。

地方美食的根

最终体现在美食本身

对于野蛮生长的地方美食来说,文化密码的破译需要双重密钥。缙云菜干的非强制性引导政策,既保护了夫妻店的炭火香气,又为工业化转型预留通道;兰溪手擀面馆的招牌保卫战,则将“牛肉面”与“手擀面”的关系,升华为龙井茶与炒茶技艺的辩证。“品类是公共品牌,工艺才是独家秘方。”陈小兵的比喻,道破了传统美食产业化的终极困境:当秘方变成标准化手册,当匠人变成流水线工人,我们究竟在传承什么?

答案或许藏在中山北路的面粉飞尘里,藏在万寿亭街的煎饺焦香中。泮崇芳新店墙上的时空折叠——上世纪八十年代煤炉与电磁炉的并置,恰似传统饮食现代化的隐喻。而缙云烧饼正在书写的,是一部传统工艺的《双城记》:马德里的供应链革命与缙云的古法发酵同频共振,杭州的预制烧饼与兰溪的手擀面条隔空对话。当食物超越充饥功能,成为文化基因的携带者,这场舌尖上的现代化突围,才刚刚吹响号角。

04

“杭州美食故事”怎么讲好?

清晨六点半,新丰小吃延安路店门口已排起长队。刚出笼的虾肉小馄饨腾起白雾,裹着菜香的煎饺在铁锅里嗞嗞作响,八旬老人王伯用搪瓷杯装走两个特味大包:“吃了三十年,面皮还是当年那股碱水香。”新丰的传承密码藏在细节里。“三揉三醒”法处理面团,案板上电子秤精确到克,揉面力道全凭数十年手感。“特味大包的肉馅必须用前腿夹心肉,肥瘦比例3:7,蒸出来才能冒油不腻。”这种近乎执拗的坚持,让新丰在预制菜横行的时代,仍保持着每天售出2.6万只包子的纪录。

杭州人对“老底子”的追寻,构成了独特的城市生物钟。大马弄的酱鸭刚褪去晨露,景阳观的玻璃罐已盛满玫瑰腐乳,中山中路的定胜糕铺前,年轻人举着手机直播青团制作——这是场跨越时空的对话,南宋的定胜糕模具与抖音滤镜在同一个画面里和谐共生。

在城隍牌楼,75岁的张阿婆每周雷打不动要做三件事,去大马弄买现炸油墩儿,到河坊街吃碗羊汤,最后拐进景阳观打二两酱黄瓜。“女婿从加拿大寄来的保健品堆成山,不如这口脆生生的小酱瓜对胃口。”这些散落在街巷的老字号,像毛细血管般滋养着城市的文化肌理。

传统与创新的共生之道

一方水土养一方人,也孕育出一方文化。杭帮菜的文化底蕴十分丰厚,是中国八大菜系之一的浙菜中的主要流派,拥有悠久的历史和深厚的文化底蕴。自吴越时期起,杭州菜便已逐渐形成独特的风味,到了南宋时期,随着都城的建立,杭州菜更是吸收了南北各地的烹饪技艺,融合了各地的风味,形成了具有广泛取材、博采众长特点的城市菜系。

在杭州,杭帮菜不仅是一方饮食的代表,更是一座城市的文化符号。从张生记、红泥等老牌餐厅的兴衰沉浮,到新白鹿以“排队奇迹”书写新传奇,杭帮菜的演变史,恰是杭州从传统迈向现代、从地域走向全国的缩影。如何讲好新杭州故事?答案或许藏在这些餐饮品牌的坚守与突破中。

张生记创立于1988年,凭借一道笋干老鸭煲风靡杭城,一度成为杭帮菜的代名词。这道菜以江南麻鸭、天目山笋干、金华火腿等食材砂锅慢炖四小时,鲜香浓郁,被杭州市政府评为“十佳精品杭帮菜”之一。张生记的成功,源于对传统工艺的坚持,但也面临挑战:如何在连锁扩张中保持菜品品质?其分店布局至北京、香港,却始终以“杭帮文化传承者”自居,通过环境与服务的升级,将地方风味转化为高端宴请的符号。

2000年代初,一些杭帮菜馆曾以“大而全”的模式在南京等地掀起热潮,但高昂的运营成本与消费升级的压力最终迫使它们“瘦身”——关店、缩减面积,有的甚至跨界经营足疗与娱乐。这一代杭帮菜馆的转型折射出传统杭帮菜馆的困境:如何在成本与品质间平衡?其尝试虽显被动,却为后来者提供了“精而美”的转型思路。

杭帮菜的年轻化突围

从江南到全国的“杭味输出”

1998年,“白鹿面馆”在杭州市中心武林商圈的耶稣堂弄开业,凭借“好吃实惠”迅速成为杭州市民心中的“排队神话”。它也是“新白鹿”的前身,多年来,一直是杭州市民心中的“百姓食堂”,现在“新白鹿”在杭州有29家门店,遍布杭城各个角落,定位瞄准大众消费。

目前,“新白鹿”的版图已覆盖长三角,并向合肥、深圳等地延伸,全国门店数达70家。2月16日,记者采访到杭州新白鹿餐饮管理有限公司负责人朱玉宝。她回忆道:“2013年,新白鹿选择上海作为跨城发展的关键一步,在上海南京东路开出当地第一家门店,迅速成为沪上热门的人气排队餐厅。至今,新白鹿在上海已经拥有16家门店,每一家的人气热度都位于所在商圈的前列位置。”

对于如何赢得上海顾客的青睐,朱玉宝分享了她的看法:“保持新白鹿自己的特色,做好自己,这是保持品牌竞争力的必备条件。”

在温州等新市场,新白鹿积极融入当地特色,同时保留杭帮菜的根基。朱玉宝说:“我们去了温州之后,除了保留我们的杭帮菜根基,也注重融入当地的一些特色,这样文化结合,让当地消费者更容易接受。”

朱玉宝认为,对于餐饮这样的行业,门槛相对较低,走出去的经验归根结底在于练好内功,即提升企业的核心竞争力。她强调,企业需要练好内核,这是非常重要的。要讲好杭州故事,首先需要深入了解杭州的城市文化。朱玉宝表示,新白鹿不仅仅是一家餐厅,它更是一个传播文化的载体。因为餐厅也是展现杭州高质量发展的一个窗口,一家餐厅如果做得好,确实也能够影响一座城市。

“要让‘杭州基因’不被稀释,首先是要立足本身,也就是把‘根’留住。在激烈的市场竞争环境中,能够专注于扎‘根’的企业,抗风险能力会更强。因此,我们要对自己的品牌、对深厚的杭州餐饮文化积淀、对自己的产品都要充满自信,通过不懈努力,一步一步地打出新白鹿的辨识度。”朱玉宝说,“优质的产品是城市的代言,虽然我们现在在外地取得了一点成绩,但还要不断学习,通过向当地同行学习来提高自身,弥补短板,更好地展现杭州餐饮的正能量和包容度。”