传统春节民俗与特色产业惊喜“碰撞” 激发乡村振兴“新引擎”

央视网消息:社火,是中国民间一种庆祝春节的狂欢活动,人们在舞狮、舞龙、秧歌等表演中扮造型、耍动作,传递着热闹喜庆的年味。精彩的社火表演离不开各式的服装道具,而在长江以北,一半以上的社火道具都来自河南的一个乡村。春节临近,今天的《乡村振兴路“三农”新天地》让我们走进河南省霍庄村。

按照中国人的传统,春节从腊月起就要开始准备了,而来到河南省许昌市灵井镇的霍庄村,年前需要忙碌的事情还多了很多。

小院里,今年将满25岁的霍云龙正在为舞狮们点彩。从学校毕业后,他从父亲那儿接手传统舞狮的制作,运营起了电商网店。节前订单增加,霍云龙一边赶制,一边处理着线上的订购需求。

临近春节,全村500多户村民中超过半数都像霍云龙一样忙着制作社火道具。小村里为何能聚集起这么多的手艺人?故事就藏在家家户户的店名里。

髯口是戏曲人物戴的假胡须,今年56岁的霍生军已经是编制髯口的第四代传人。不同的人物搭配不同的胡须,这对于制作者的捻丝束线的功夫有着极高的要求。

霍庄村社火道具的制作已有一百多年的历史,从最开始的戏剧服装发展到舞狮、舞龙、彩扇等三十多个品类。村民们传承着老一辈的手艺,也在探索着新材料和新方法。

河南省许昌市灵井镇霍庄村村民霍云龙介绍,这个狮头有80多年历史了,这种是最古老的用牛皮纸一层一层去做。那时候,村里的老人一层层慢慢做,现在是一体成型,不用一层一层去做,比较省时省力一点。

传统的舞龙舞凤在地面上翻飞,而村里的年轻人则为它们插上了无人机的“翅膀”。记者来到村民霍浩然的工作室,正赶上他们为一只飞天凤凰进行交货前的介绍。安装上飞行系统的舞龙和舞凤,可以像无人机一样自由操控,让典籍里描述的“飞龙在天”走进了现实。

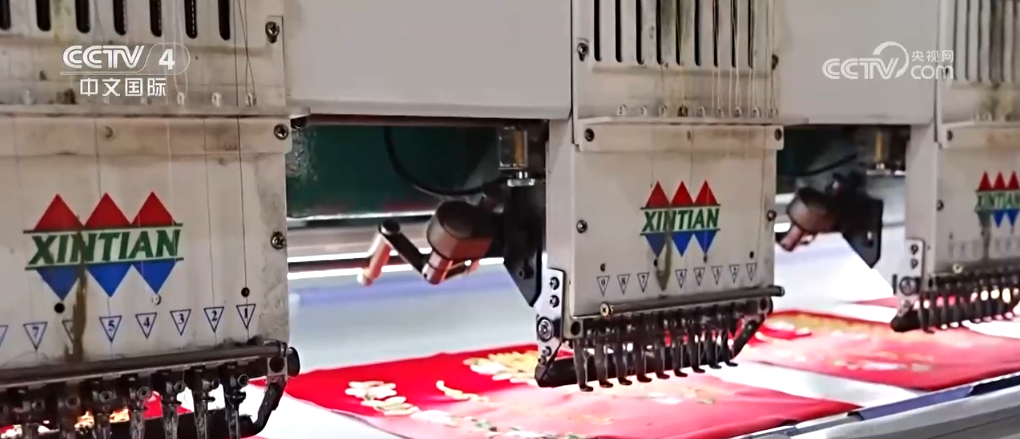

几个人的家庭作坊毕竟难以有效满足旺季订单的需求。为此,村里还引入了刺绣流水线。在车间里,人工设计与电脑生产相配合,赶制着一批400多双的戏剧靴订单。

如今在霍庄村,年销售额超过1.2亿元的社火道具已经走上产业化发展的道路。传统样式与年轻创意、现代工艺相互碰撞,让社火道具所传递的年味有了全新的表达,也让霍庄村打造着属于自己的文化符号。